先人たちが育てた木々を守るため、持続可能な森林管理を実現したい

世界中の森林で、自然環境への配慮をせず無計画に乱伐されたり、非合法に伐採されたりした木材の流通が問題になっている。こうした木材は価格が安いうえに、正式な手続きを経て流通している木材と見分けがつかないため、誠実に森林経営を行っている事業者の利益を損ねてしまう。そのため国と木材関連業者が一体となって、計画的な森林管理と安全・安心な木材の流通を促進すべく、2016年に「クリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)」が施行。これを機に、宮城県登米市の市有林は、ドイツに本部のある「Forest Stewardship Council®(森林管理協議会)」が運営するFSC®森林認証を取得した。その後市内の私有林など他の森林にも認証を広げている。

FSC®森林認証には、環境保全の点から見ても適切で社会的な利益にかない、経済的にも継続可能な森林管理が行われていることを認めるFM(Forest Management、森林管理)認証と、認証された森林から産出された木材の適切な加工・流通体制を認めるCoC(Chain of Custody、加工・流通過程)認証がある。認証を受けた環境下で生産・流通している木材は「認証材」と呼ばれ、産地と流通経路が明確な信頼性の高い木材として扱われる。

「当組合は宮城県の森林組合の中で、もっとも経営面積が小さい組合です。しかしながら、施業用の高性能林業機械の導入をはじめとして、木材加工やキャンプ場運営など、新しい事業に積極的に取り組んできました。認証材の取り扱いもその一つ。先人たちが未来に夢を馳せて植えた木々の価値を少しでも高めていきたいのです」

そう話すのは登米町森林組合の芳賀組合長。いち早くCoC認証を受けた同森林組合は、周辺の森林組合の分も含めて認証材の流通を一元的に流通・管理することになった。今後、FM認証を受ける森林は当初の2倍以上に増える予定となっており、それに比例して管理や事務の仕事量も増える見込みだ。認証材の流通を支える業務体制の強化が新たな課題となっている。

ICTで森林情報を一元管理し、生産から流通までを「見える化」する

登米町森林組合はこれまでも林業の効率化・合理化に積極的に取り組んできたが、事務所内で行う管理業務に関してはまだアナログな部分も多いという。登米町森林組合の竹中参事は、認証材の生産・流通が増えるにあたり、抜本的な業務改革が不可欠であると話す。

「多くの山林をひとつにまとめて認証材を流通させるため、認証材がどこから出たものか、どれだけの人と機械が生産・加工・流通に関わっているのかを、当組合でまとめなくてはなりません。その業務の複雑さを軽減するために、情報のやり取りを一元化する統合システムを構築しようと考えました」

これまで、木材の流通に関する情報管理は納品伝票をもとに行われてきた。納品伝票をFAXで登米町森林組合の事務所に集めて、手作業でExcelに入力し、そこからまた別のシステムで使えるように転記するという具合だ。ほかにも、統計データを電卓で計算して取りまとめる作業もあるという。竹中参事はこれらの作業の自動化を目指している。

「情報を取りまとめる作業を人間が行うと、人為的なミスが発生したり、恣意的な操作が行われたりする可能性が出てきます。複雑な情報のやりとりを一元化し、正確な情報を開示していくためには、自動でトレーサビリティ情報を生成する仕組みが必要です」

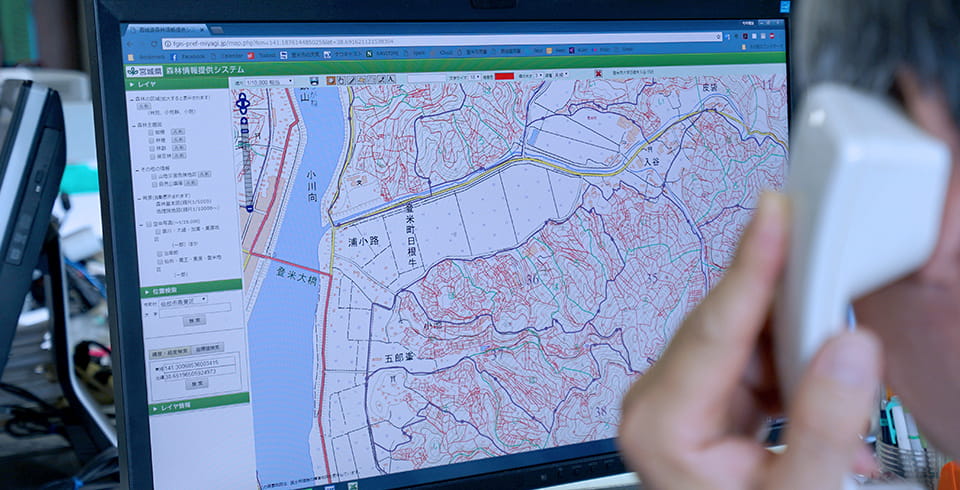

現在構築中の統合システムは、森林GISとの連携も進められている。森林GISとは、森林の所有者や施業履歴を地図情報とリンクさせた情報管理システムのこと。統合システムと森林GISをつなげることによって、山での施業から流通までのやり取りの「見える化」を実現できるというわけだ。

「伐採時、情報端末に必要な情報を入力すると、その場所や時間などが全て登録され、データをもとにトレーサビリティ情報が生成されるというイメージです。欧米の林業先進国では、日本のクリーンウッド法に相当する法律に基づき、森林認証やトレーサビリティ情報の開示が行われていますが、日本の林業界ではまだ普及していません。当組合の取り組みが、先駆的な事例になると確信しています」

登米町森林組合が生産する木材は、現状ではいわゆる「ブランド材」ではない。しかしながら、トレーサビリティ情報を開示することで、安全・安心な認証材が広く認知されるようになれば、結果として地域材の価値を高めると期待されている。

広葉樹林の利活用を推進し、震災被害からの早期脱却を目指す

みらい基金の助成金は、統合システムの構築と森林GISとの連携、ホームページなどで行うトレーサビリティ情報の公開や、地域材の受注システムの構築などに活用される。そして、もう一つ重要な使い道は、ナラをはじめとする広葉樹の活用を推進することだ。

登米町森林組合の管轄する森林にも、東日本大震災の傷跡が残っている。原発事故による放射性物質の飛散問題に関しては、調査機関との協議の結果、スギやヒノキのような針葉樹を木材として利用する分には問題がないことがわかった。一方で、薪やしいたけ原木として使われる広葉樹は、いまだに使用が制限されている。芳賀組合長はその歯がゆさを話す。

「要は樹皮の問題なんです。汚染の懸念があるのは樹皮のみで、内側は使うことができます。しかしながら、しいたけは樹皮の上で育つので、しいたけ原木として、この地域のナラを流通させられなくなりました。何らかのカタチで伐採して、新しい木を育てていかないと問題は解決しません。しいたけ原木として利用出来るようになるまでには、20年、30年という長い年月が必要です。ですから早期の対応が望まれます。

そのため、私たちは地元のナラを伐採し、加工して学童机の天板を作りました。広葉樹林の更新と、地域貢献を叶えられる取り組みだったのですが、市内の小中学生に行き渡ったため、また新しい取り組みを始めなくてはなりません」

登米町森林組合には木材加工の技術はあるが、新しい商品を開発して販売していく力はまだない。竹中参事は、この課題を払拭するために助成金を使っていきたいと話す。

「他社に商品企画を依頼するのも一つの手ではあると思いますが、私たち自身が力を養っていけるようにしたいのです。外部講師の力を借りたりしながら、商品企画から販路開拓までできる人材育成をしていきたいと考えています」

先人たちが育ててきた地元の森を守るために、常に新しい挑戦を行ってきた登米町森林組合。宮城県内で最も小さな森林組合が始めた「認証材の生産から流通までの「見える化」」と、「広葉樹の利活用促進を通じた原発事故被害からの脱却」という大きな挑戦は、まだ始まったばかりである。