町民と役場が一緒につくる総合計画

2016年4月10日、完成した『みんなでつくる総合計画』が佐川町民に向けて披露された。総合計画とは、10年間の町づくりの計画書のこと。かたい内容がイメージされがちだが、ここで披露された佐川町の総合計画は町民や役場職員の笑顔の写真がふんだんに使われ、親しみやすいイラストや文章で構成されている。そこにはワクワクするような「佐川のみらい」が描かれていた。テーマは「まじめに、おもしろく」。そのお披露目の場では、佐川町の堀見町長から、計画完成に至るまでの、役場と町民の一体感・充実感を振り返りながら、「この総合計画を町民全員が"自分ごと"として感じながら、一緒になって進めていきたい」との、熱い思いが述べられていた。傍らにはNPO法人 イシュープラスデザイン代表の筧さんがいる。

堀見町長は2013年10月に就任。総合計画づくりの参考になるような資料を探していたとき、書店で筧さんが執筆した書籍を見つけた。その内容に惹かれ、本人にすかさず連絡したという。「佐川町のみんなと一緒になって総合計画をつくりたい」という選挙公約にも掲げていた目標を実現するパートナーになってもらうためである。2013年の年末のことだった。

「正直、自分たちが行政の総合計画づくりに関わるイメージは持っていませんでした。でも、堀見町長のようなすばらしいリーダーがいて、やる気と行動力があれば、きっと素敵な町づくりができるはず。そこで僕なりに新しい挑戦ができるのであれば、ぜひやってみたいと思いました」と筧さんは当時の想いを振り返る。

筧代表(左)堀見町長(右)

佐川町の総合計画をつくる過程では、町民と役場が一丸となる体制を築くまでには苦労もあった。地域課題や要望をヒアリングし、約半年間をかけて信頼関係を築いたというが、その途中でさまざまな意見や要望を受けとめきれず、担当者が相談のために町長室に駆け込んだことは一度や二度ではなかったという。それでも地道な活動が実り、2015年2月のキックオフイベントには約200名が参加。笑顔が溢れる場になった。

町民主体の町づくりに向けておこなった計20回のワークショップ「未来づくりサロン」は、回を重ねるごとに前向きな意見が集まる場となり、『みんなでつくる総合計画』は文字通りみんなの思いが結集された内容になった。そして、その総合計画のなかの一つの大きな柱が、「自伐型林業を核とした林業の推進」である。

自伐型林業×デジタルファブリケーション

佐川町の面積の7割は森であり、そのうち7割が人工林である。「この町の資源である森について調べるうちに日本の林業が危機的であることを知りました。息子や孫の財産になるように...と先人が想いを込めて植えた木が放置されていいのだろうか。何とかしたいと考えた結果、自伐型林業にたどり着きました」と堀見町長。

自伐型林業とは、大きな機械を使う森林整備ではなく、個人レベルで行う自営型の林業形態のこと。機械投資などの初期費用が小さくてすむため参入しやすく、雇用を生みやすい。森をこまめに管理していくものなので、継続的に収益を得ることができ、環境保全の面でも評価されている。

自伐型林業に町ぐるみで取り組んでいるという事例はこれまで聞いたことがなかったそうだが「だからこそ佐川でやる意味がある」と堀見町長は考えた。現在は、佐川町で自伐型林業をするために都会から参加している地域おこし協力隊(※1)が中心となって行っている。就業者数は年々増加し、女性も活躍中だ。

堀見町長は自伐型林業をしっかりとした"産業"にまで育てるため、さらに新しい挑戦を決意する。「3Dプリンターやレーザーカッターを使って、個人レベルでハイレベルなものを作ることができる"デジタルファブリケーション"(※2)をこの町に導入していくこと。これは中山間地域活性化の一つの切り口になる。佐川でどう実現していくか、筧さんと話し合いました」

「こうして、佐川町で生み出された木材を無駄なく有効活用することと、クリエイティブな活動に興味がある若者を町に呼び込む目的で、先端機器を整備して町民が自由に使える工房をつくることにしました。名前は『さかわ発明ラボ』です。そこでクリエイティブな若者に集まってもらう『発明キャンプ』というイベントを行いながら、佐川に定住する流れをつくりたい。ゆくゆくは子供たちの教育場としても機能させます。佐川を『発明の町』『クリエイターが育つ町』にしたいのです」と筧さんは話す。

※1 総務省の制度。都市住民など地域外の人材を地域社会の新たな担い手として受け入れ、地域力の維持・強化を図る。

※2 コンピューターと接続されたデジタル工作機械を使い、個人レベルで"デザイン"から"ものづくり"まで行うこと。

「さかわ発明ラボ」が目指す、林業発の画期的なものづくり

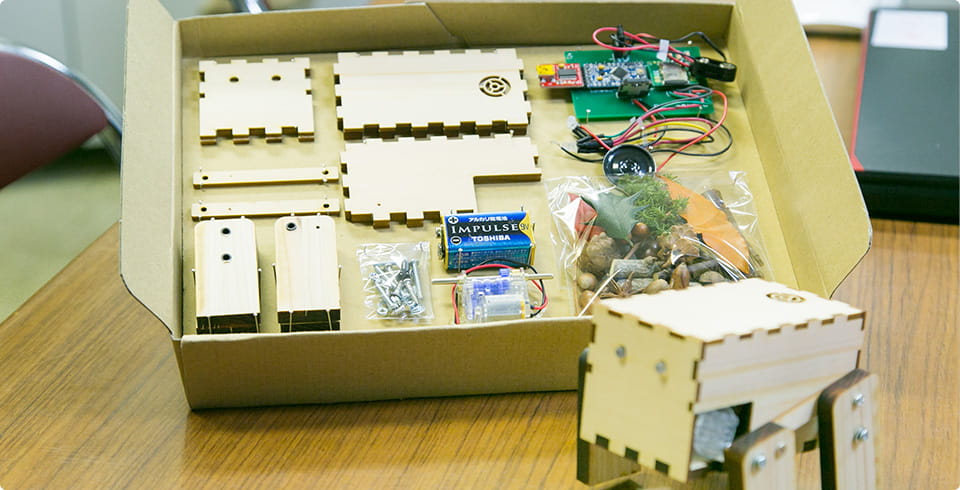

さかわ発明ラボによる佐川町産の木材を活用したプロダクト第一弾として、カリカリ、ガリガリといった書くときに出る「筆記音」を大きくすることで、作業効率や集中力を高める「勉強したくなる机/Write More」がリリースされた。第二弾としては、佐川の自然に親しみながらITを学ぶことができる「佐川ロボット動物園」の準備が進められている。これは、子供たちが佐川の木材や木の葉などの自然物をベースに動物をデザインし、電子工作・プログラミングまで行う木工ロボット工作キットを教材として、小学校高学年の授業に取り入れるという新しい試みだ。林業とデジタルを絡めた一連の取り組みは、内閣府が進める地方創生においても、先進的な取組事例として取り上げられている。

佐川町の取り組みは、これから本格的に動き出す。「僕らが目指しているのは、みんなで町のみらいをデザインしていくこと。そのためには、林業×デジタルの取り組みを、町民のみなさんが自分たちの言葉や思いに翻訳して、『自分ごと化』していくことが大事。すでにその気運は見えはじめていますが、これからさらに活動の内容を丁寧にデザインしていきたいです」と筧さん。

自伐型林業とデジタルファブリケーションを掛け合わせ、佐川町のみらいを町民主体でデザインしていく。林業を軸とした地域のみらいづくりのモデルになりうるということで、みらい基金の助成も決まった。「みらい基金に採択されたとき『このまま頑張っていけば成果を出せるんじゃないか』と思いました。背中を押された感じがしましたね」と堀見町長。

先人たちが後世のために願いを込めて植えた佐川町の木々。町の面積の約半分を占める人工林が、再び町に恵みを与えようとしている。「山にはたくさんの宝がある」と堀見町長は言い切る。林業就業者の減少や森林放置は全国いたるところで見られている。佐川町が「林業×デジタル×デザイン」の取り組みで成果を出していくことで、地域と日本の林業が、ますます元気になっていくことだろう。