山林の荒廃と地域の過疎化、きのこ用の原木不足という3つの課題

三重県松阪市は和牛が有名だが、林業の町としても歴史がある。市内の中山間地域では18世紀初期から人工造林を始めた記録が残っており、日本有数の良質材の産地として知られる奈良県の吉野林業の流れをくんでいる。一般的には、1haあたり3000本の植栽本数が平均的だが、年輪の幅が狭く、真っすぐで扱いやすい木にするために、この地域では1haに4500本から5000本以上の高密度で植栽。枝打ち、除伐、間伐をこまめに行い、優れた木材を生産してきた。

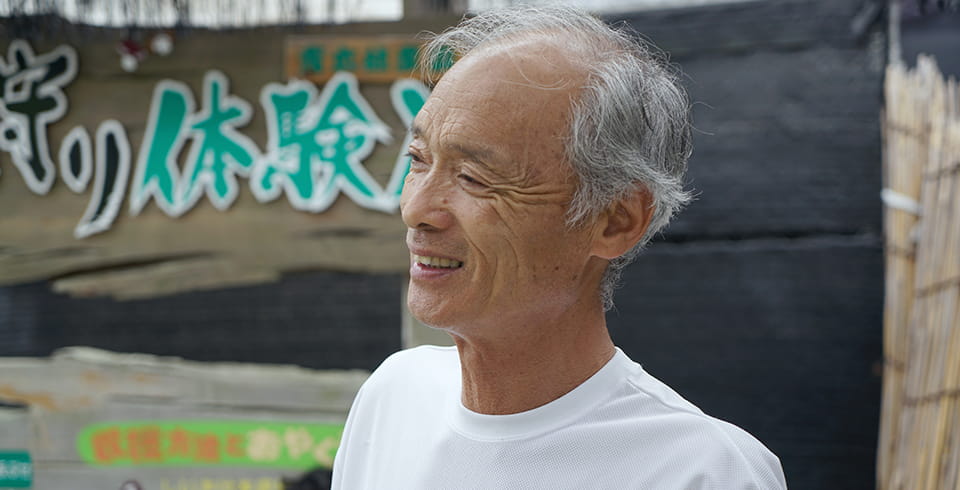

戦後復興期、この地域の林業は隆盛を極めたが、輸入材が増えて原木価格が低迷してからは、皆伐後の再造林を敬遠する山主も増えてきた。そのため、山林の維持管理が難しくなっていると松阪飯南森林組合の上田組合長は話す。

「原木を売ってもあまりお金にならないということで、林業への関心が失われつつあります。また、この地域の中心産業は林業と製材業で、一昔前は働く場もたくさんあったのですが、どちらも衰退しているのが現状です。少子高齢化による、地域の過疎化も深刻で、限界集落に近づいているところもあります」

同組合は林業と地域の雇用を守るために、様々なチャレンジを行っている。たとえば、飲食店チェーンや学校、公園などで使われる木製品をつくる木材加工事業を通じて、収益源と雇用を減らさない努力をしてきた。さらに、広葉樹のオガ粉・チップの製造から、きのこ菌床やきのこの生産までを行う「菌床キノコ培養センター」を運営している。しいたけをはじめ、ハタケシメジ、ナメコ、アラゲキクラゲなどの品種を栽培しており、将来的にはさらに品種を増やしていく計画もあるそうだ。

しかしながら、きのこ栽培に必要な広葉樹の原木が不足し、菌床キノコ培養センターだけでなく、きのこの生産に関わる人たちは頭を抱えているという。松阪市内で原木しいたけ園を営む青木林産園の青木さんも、東日本大震災以降、福島・宮城産の良質な広葉樹の原木が手に入らなくなり苦労したそうだ。

「いい原木できのこを育てると、香りも味もよくなります。これまで、県外から良質な原木を購入していたのですが、広葉樹がきのこ用の原木としてまわってくる前に木質バイオマス発電用の燃料に使われたりして、思うように集まらないんですよ。地元にも原木として使えるクヌギとかコナラの木がなくはないんですけれど、きのこの栽培に向いてない老木が多いんです」

かつて、青木さんのきのこ園の周辺には50軒近くのきのこ農家があったが、輸入きのこや原木不足などの影響で、わずか2軒になってしまったそうだ。

広葉樹林の造成ときのこの生産拡大を通じて地域の雇用を創出したい

きのこ栽培用の広葉樹の原木不足への対応と、皆伐後に植栽されていない山の保全のために、松阪飯南森林組合は動き出した。上田組合長は、広葉樹林の造成が課題解決の出発点になると話す。

「皆伐後に植栽されない山は、切り株の根が腐り、土壌が弱まって、土砂災害の原因になってしまうことがあります。山林の保全と、きのこ栽培用の原木の確保をするため、木を切ったまま植栽されない山に広葉樹を植えることにしました」

同組合の管轄地域には、皆伐後に再造林される予定のない山林が約100haある。そこで広葉樹林を育てていく計画だ。スギやヒノキなどの針葉樹と比較すると、クヌギなどの広葉樹はきのこ用原木として早期に伐採できるため、短い時間軸で山を循環させられるメリットもあると田口部長は説明する。

「針葉樹は材木用として伐採するまでに50年から60年くらいかかります。一方、クヌギやコナラなどのきのこ用の原木は約10年から15年で育ちます。しかも、木を切ったあとは切り株から新しい芽が生えて再生する萌芽更新をするので、植栽しなくても自然と生え変わるのです。したがって、再造林にかかるコストや労力が少なくてすみます」

クヌギやコナラは、どんぐりから生える。山からどんぐりを集め、それを土に植えて水を与えれば育苗できるため、育林するために特別な技術や知識を必要としないという。

「いずれ地域の元気な60代、70代の方に、どんぐり集めや育苗、植栽などの仕事をお願いしたいと考えているところです」

広葉樹林の造成計画に課題がないわけではない。鹿に芽が食べられてしまうことがあるので、防護柵を設置するなどの獣害対策は必要だ。防護柵の設置と維持管理には経費がかかるため、県の林業研究所と連携し、安価で効果の高い防護柵を検討している。広葉樹の養分を吸って腐らせるカシノナガキクイムシの害の問題もある。ただし、30年生以上の樹木と比較して、15年生以下の若い樹木は虫害を受けづらいため、きのこ用原木のための広葉樹を育てることは、虫害対策にもなるとみられている。

お年寄りや障がい者が元気に活躍する「きのこの町」をつくりたい

広葉樹の原木が地元で手に入るようになることは、原木きのこ栽培農家の悲願である。地元に広葉樹が増えることで、原木を入手しやすくなるだけでなく、山の環境を整えることになると青木さんは語る。

「猿がきのこを食べる猿害できのこ栽培をやめてしまった農家さんもたくさんあります。山が荒れると、猿や鹿が食べ物を探して人間の住処まで下りてくるんです。でも、これからクヌギやナラなどの広葉樹が増えていくと、どんぐりがたくさんできる。そうすると、猿や鹿がどんぐりを食べられるから、山から下りてこなくなる。つまり、広葉樹が増えると、人間と動物が共存しやすくなるんです。スギやヒノキではこうはいきません」

現在、植栽している広葉樹が原木になるまではまだまだ時間がかかる。しかしながら、すでに、菌床キノコ培養センターに寄せられる依頼は対応しきれないほどあり、うれしい悲鳴があがっている。きのこの原木は慢性的に不足しているため、広葉樹林の造成と菌床キノコ培養センターの施設整備になるべく早く取り組まなければならない。田口部長は、みらい基金へ応募した背景をこう話す。

「障がい者の自立支援をおこなう授産施設から、菌床きのこ栽培を障がい者の仕事としてできないかという問い合わせをいただいています。第一次産業への参入を考えている企業で、定年後の再雇用の仕事づくりとして菌床きのこ栽培を検討しているところもあります。きのこを使ってつくるサプリメントの研究をしているメーカーからも相談を受けており、行政や大学の研究機関と協力してきのこの機能を調査しています。すべての要望に応えるためには、原木も、きのこもまったく足りませんし、これからさらに不足してしまう見通しです」

みらい基金の助成金は、広葉樹林の造成に係る費用と、菌床キノコ培養センターの設備整備に役立てられている。ゆくゆくは、この取り組みを通じて地域や社会への貢献も実現していきたいそうだ。

「きのこの生産量を増やす体制が整えば、きのこの収穫や、製品のパック詰めなどの仕事も増えます。いずれは、障がい者の方にも、仕事を手伝っていただける体制を整えていきたい。広葉樹が育つのはまだ先ですが、将来的には、お年寄りも障がい者の方もみんな元気に活躍する「きのこの町」をつくっていきたいです」

良質材を生産する伝統的な林業を守りながら、きのこ事業を盛り上げてきのこの町づくりを目指す同組合。山林を保全しながら地元を元気にしていく今回の取り組みは、日本各地の中山間地域が抱えている、地域山林の再生や新たな雇用創出という課題解決のための「新たな視点」を与えてくれる好事例になるかもしれない。