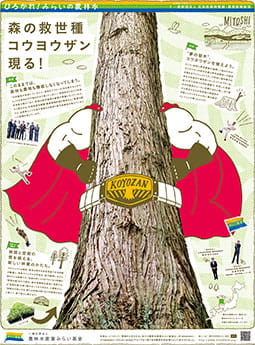

林業を変える可能性を秘めた「コウヨウザン」の特長

戦後に植林されたスギやヒノキが成熟し、木材として利用するために伐採を行う主伐期を迎えている。先人たちが、子孫の資産になることを望んで木々を大切に育ててきたものだが、現在は木材価格が低下し、伐採してもそれまでかけたコストが回収できない状態が増えている。しかも、再び木を植えるにしても、将来的な収益の見通しを立てることが難しく、主伐まで50年から60年という長い時間も必要だ。

一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団の寳来理事長は、「木を切ったあと再び木を植えても、その管理は子どもや孫にまで任せなければならず、再造林をためらう土地所有者さんが増えています。しかし、森林資源を守っていくためには、主伐後に苗を植えて、育て、森林資源を循環させる必要があるのです」と話す。

広島県農林水産局林業課で技術指導を担当する黒田さんは、森林調査をしながら「林業の問題を解決する夢のような樹種がないだろうか...」と日々考えていたという。そして10年ほど前に、珍しい木をみつけた。「間伐が遅れている森を調査中、先輩から『面白い木があるから見に行こう!』と声をかけられたんです。そこで変わった形状の針葉樹が切り株から芽を出している様子を見て、とても驚きました。それがコウヨウザンだったんです」と振り返る。切り株から自然に芽が出て育つ萌芽更新は、主にクヌギなどの広葉樹で見られる現象で、針葉樹では滅多に見られない。「ちょうどそのころ自然に再造林できる樹種があれば、林業が変わるかもしれないと思っていたんです。切り株から新しい木が自然に生えれば、苗木から育てるより、手間もコストも減らせます」と黒田さん。

コウヨウザンの林をつくったのは、かつて北海道大学で林学を教えていた八谷名誉教授。戦前に台湾で林学を教えた経験もあり、そのときに現地の針葉樹種のコウヨウザンを持ち帰り、広島県庄原市で試験的に植えたとされている。広島県農林水産局林業課がコウヨウザンについて調査したところ、大きく3つの特長があることがわかった。まずは成長の速さ。コウヨウザンはスギやヒノキの約半分にあたる20年から30年で主伐が可能となる。幹が太く木材として利用できる体積も大きい。次に、スギより強く、ヒノキに匹敵する木材としての強度があること。建築材料としての活用も期待できる。そして、萌芽更新で自然に生え変わるため再造林にかかる手間とコストが減ること。切り株が養分になるため、種から育てるときよりも生育がいいそうだ。

認知拡大や苗木生産技術の確立...普及までのハードル

スギやヒノキの伐採後、再造林を行う場合、新しい苗木を山に植える必要がある。苗木の背が低いうちは日光を確保しなくてはならず、その妨げになる雑草木を刈る「下刈り」など、こまめな維持管理作業に手間とコストがかかる。一方、切り株から萌芽更新をするコウヨウザンは、伐採後に新しい苗木を植えなくても森林を再生できる可能性がある。草が茂る地面ではなく、比較的日光が当たりやすい切り株の上から芽が出るため、下刈りも最低限でいい。手間が少なく、低コストで森林の再生ができ、しかもスギやヒノキの約半分の期間で伐採できるから、コウヨウザンは森林資源を循環させ、山林を守っていくためには好都合なのだ。

ただし、課題もいくつかある。コウヨウザンの認知はまだ低い。「どんなにいいものでも、将来本当に木材として活用できることを説明しないと植えていただけません。材質の性能を証明して、情報発信することが大事だと考えています」と話すのは、一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団の相良常務。庄原市内にあるコウヨウザンの林から試験的に伐採し、製材企業に製材品の試作をしてもらうことで、関係者にPRしていきたいと考えているそうだ。

また、コウヨウザンの植林を進められるのは、優れた苗木を安定して生産できることが前提になる。広島県樹苗農業協同組合の富田専務は、「今はスギやヒノキと同じ要領で苗木の生産をしていますが、外来種ということもあり未解明な部分が多くあります。いい種をどう確保するか、苗作りのポイントの一つである間引きのタイミングをどうするのかなど、課題もたくさんあります」と話す。数十年間樹苗生産に携わってきた組合員とともにコウヨウザンの育苗に取り組む富田専務も、手探り状態なのだという。

苗木の研究には継続的な投資が必要である。そうした背景から、一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団は、みらい基金へ申請を行った。助成金は苗木の研究と生産設備にかかる費用、ゆくゆくは試験林の維持管理などに活用される予定だ。

「種撒きから山に植えられる苗木になるまでの育苗マニュアルを作りたいと思います。良質な種を取る母樹を作り、ゆくゆくはモデル林を作って育林の技術指針を立てたいです」と一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団研究機関担当課長の福島さんは話す。その目標を達成するまでには、いくつものハードルを乗り越えなくてはならない。

「毎朝、コウヨウザンの苗木を見ると必ずどこかに変化があるんです。植物と話すっていうんですかね。少しの変化も見逃さないように観察していますが、それでも突然枯れてしまうこともある。まだ道半ばですが、失敗にくじけず前に進めていきたいです」と福島さんは決意を語る。

日本の森を元気にするため、前例のない挑戦は続く

苗木の安定供給が実現すれば、コウヨウザンの生育に適した西日本地域の林業の活性化はもちろん、中山間地域の耕作放棄地も林業に活用できる可能性が出てくる。

広島県の中山間地域には、耕作放棄地となった田んぼが増えている。一つひとつが不整形で面積が小さいため、一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団が情報を取りまとめ、土地を集約して新たな借り手を探しているが、谷筋の奥で傾斜があるような場所は、どうしても敬遠されてしまう。

同財団の相良常務は、「農業では採算性が低い土地も、林業の視点で見た場合、条件は悪くありません。農地には必ず農道が繋がっているから、ある意味、山奥で木を育てるよりも便利なのです」と話す。

仮に耕作放棄地でスギやヒノキを植える場合、長きに渡って管理の手間とコストがかかるため、地主は植林を躊躇してしまう。しかし、コウヨウザンは投資期間が約10年と短く、20年から30年で伐採でき、収益に変えられるため取り組みやすいというわけだ。

コウヨウザンへの期待は、大きく膨らんでいる。しかしながら、今後造林樹種として普及する保証はまだない。リスクを承知の上で、コウヨウザンの苗木生産とPR活動に取り組んでいるのだ。

「今の状態を放置したままでは、森林資源管理や耕作放棄地の問題は解決しません。コウヨウザンは可能性がある樹種ですが、多くの山林の所有者の方に植えたいと思っていただけないと、取り組みも前に進みません。やるべきことはたくさんあります」と相良常務は話す。いくつもの課題を乗り越え、低コストで木材を供給できる仕組みが整えば、日本各地の里山を元気にするきっかけになるだろう。コウヨウザンは地域の大きな期待を一身に受けながら、今日もすくすくと青空に向かって伸びている。