先人たちが育てた森を、みらいに届けたい

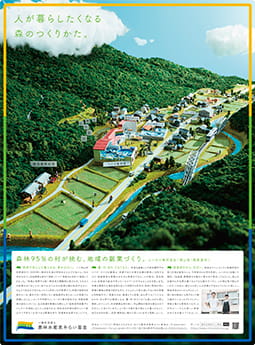

平成の大合併で周辺市町村が統合を進めるなか、近隣と合併せず自立の道を選んだ西粟倉村。鳥取県と兵庫県に接する岡山県最北東端にあり、面積の約95%を森林が占めるこの村は、林業を基幹産業として位置づけている。

2008年には「百年の森林(もり)構想」を掲げた。そこには、「50年前に先人たちが植えた木が育ち、村に恵みをもたらそうとしている。林業を発展させていきながら、この先50年も森を守り続け、子孫に届けていきたい」という願いが込められているという。

しかし、林業をとりまく環境は大きく変わり、安い輸入材などに押されて、木材の販売価格より作業コストのほうが高くなることさえある。当地の林業に携わる人が少しでも多く収益を得られるよう付加価値を生み出すチャレンジが必要だった。

そんな状況下で、2009年に設立された株式会社西粟倉・森の学校は、村役場と連携しながら西粟倉の間伐材をできるだけ地域内で加工するための製造所を立ちあげ、地元木材で家具や雑貨、割り箸をつくるなど、村ぐるみでさまざまな事業をプロデュースする取り組みをスタートさせた。地域おこし協力隊制度を活用したり、雑誌やインターネットなど、さまざまなメディアを駆使して村をPRすることによって、森を大切にしている西粟倉村でチャレンジしてみたいという人を、都市から呼び込むこともできつつある。株式会社西粟倉・森の学校の設立者であり、農山漁村の地域経済基盤の構築を目的として誕生した株式会社エーゼロの代表を務める牧さんは、「取り組みをはじめたころは林業そのものの売上が約1億円。今は、林業・木材管理・加工まで含めると約8億円まできました」と話す。

地域資源を活用し、新しいビジネスの可能性を追求する「ローカルベンチャー」と呼ばれる事業がいくつも生まれ、移住者は延べ80人を超えた。その家族まで含めると約100人を数える。村全体で人口約1500人であることを考えると、人口維持、人口動態の改善という点でもかなり貢献している。

ただし、最初から取り組みがうまくいったわけではなかった。立ち上げ時は、加工設備もなければ、経験のある技術者もいない。見込み客もいなければ、販路もない。お金が出ていくばかりで、いつ潰れてもおかしくない、といった状況が続いていたという。

ようやく商品ができたと思えば、「板が割れた」「天板が反った」など、納品のたびにトラブルがあった。「村が大切に育ててきた山の利益を、よそからきた人にとられるのではないか」と心配する村人もいたそうだ。「謝ったり、誤解を解いたりしているだけで1日が終わる。そんな毎日でした。それを乗り越えられたのは、ただひたすら使命感を追いかけてきたからですね」と牧さんは振り返る。

林業従事者の所得を増やすための副業をつくる

苦難を乗り越え、徐々に新しい事業と移住者が増えていく一方で、林業従事者のなかには家族の都合や、結婚を理由に村を離れる人もいた。「林業に長く従事してもらうためには、家族で豊かに生活できるぐらいに所得を増やす必要があります。ただし、林業だけに依存していては、それを実現できないと考えました」と牧さんは話す。

林業従事者の定住を目的にはじめられたのが、「副業経営基盤プロジェクト」。副業経営のための生産基盤、生活基盤を整備する取り組みである。

まず、副業として有望視されているのは養殖。廃校になった小学校(株式会社エーゼロのオフィス)に隣接する旧体育館では、ウナギの陸上養殖の研究が行われており、また、旧プールではナマズの養殖を行うプロジェクトも進んでいる。西粟倉村は、昔から大切に守られてきた森林のおかげできれいな水にも恵まれており、ウナギやナマズの養殖に向いているのだそうだ。

冬には雪が積もり、林業ができない時期もある。この間の収入源として考えられているのが狩猟だ。山林が多い土地柄になじむものであり、村の農作物を食い荒らす鹿やイノシシの獣害を水際で防ぐことができる。しかも、それを収入に変えられるからだ。

木材加工場で大量に発生するおが粉を、土壌改良材として活用し、農業に還元するための研究も開始しようとしている。肥料におが粉を混ぜることで、土壌の安定性を高める効果があるという。養殖では水温管理も重要だが、木くずは木質バイオマス燃料として、水温を調整するエネルギーにもなる。

このほか、「鹿やイノシシの内臓やくず肉を冷凍して粉砕すれば、ウナギやナマズが食べるかもしれない」というように、地域資源の相互活用によって最大限生かす方法が模索されているという。

「農業、林業、水産業をぐるぐるまわしながら、高い密度で関係し合うことで、付加価値が生まれていく。こんな具合に地域の資源を循環させ、村を豊かにする経済システムをつくりたいと考えています」と牧さんは説明してくれた。

人口動態を改善させ、50年後も安心して暮らせる村にしたい

「副業経営基盤プロジェクト」は、みらい基金に採択されたことで、本格的にスタートした。助成金はウナギ・ナマズの養殖関連設備や獣肉解体設備の整備、専門家のアドバイザー料などに使われる予定だという。

プロジェクトメンバーを増やすために採用活動をおこない、新しい人たちを村に迎えた。その一人が、京都で狩猟・解体を学んできたジビエ猟師、松原さんである。彼は「可食部が少ないと言われる鹿を、どれだけおいしい料理にできるか、というのがモチベーションの源。鹿を解体できる僕が村にきたことで、『猟師の免許をとろうかな』という話をしてくれる人もいます」と話す。

東京の大学を卒業後、新卒でエーゼロ株式会社に入社した広報の諸岡さんは、「自分が育った町は、雰囲気が西粟倉村に似ています。同級生の多くは都内で就職を決めましたが、私は故郷を捨てきれない思いがあるんです。新しい仕組みづくりに挑戦し続ける西粟倉村で学び、いつか自分の故郷にも貢献したい。そんな想いを抱いてやってきました。」と明かす。

新しい人が増えることを村は歓迎している。西粟倉村産業観光課長の上山さんは、「地域資源は山だけじゃない。豊富な水もそうだし、鹿だってそう。これまでも新しく入ってきた人たちが、村人が忘れかけてきたことを思い出させてくれました。しかも、これまで税金で負担していた獣害対策が収入を得る仕事に変わったり、使われていない公共施設をベンチャービジネスで活用することで、行政コストの削減にもつながっているんです」と教えてくれた。

移住者が増えたことによる問題もある。借りられる家がなくなってきているのだ。空き家が見つかっても「広すぎて寒い」「安全面での心配がある」など、家が原因で移住をあきらめるケースもあるという。そのため、移住者向けの生活基盤の整備として、低コストで建てられる「副業ができる住宅」の準備を進めている。この住宅には、地元産の木材がふんだんに使われており、機密性・断熱性にも優れているため、光熱費が比較的かからない。そして文字通り、この地にふさわしい副業を家庭レベルでおこなうために、養殖池や解体室を備えることができるようにする予定だ。

移住者と地元民、会社と役場が連携して盛り上げる西粟倉村は、今後どのように発展していくのだろうか。牧さんは、「西粟倉村の2020年の国勢調査では、2015年の人口と同程度か、それを上回るようにしたい。もし、人口がトントンだったとしても、移住者や子供が増えれば、高齢化率が下がります。こうして人口動態が改善していけば、過疎化の悪循環から脱して、地域が存続しやすくなるからです」と目標を語る。

50年後も村人が笑顔で、安心して暮らせる村にしたい。「百年の森林構想」を全うし、また次の100年につなげたい。自立の道を選んだ西粟倉村には、中山間地域を元気にするヒントが詰まっていた。