人手不足と高齢化で、江戸時代から続く牡蠣養殖が危機的状況

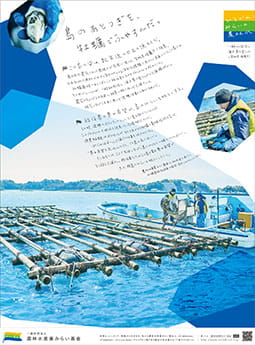

今から約300年前、宮城県の松島湾に浮かぶ浦戸諸島の野々島で、牡蠣養殖が始まった。牡蠣の子ども「種牡蠣」が育つ海は、全国的に見ても限られている。太平洋の荒波も、浦戸諸島の島陰では穏やかになる。また、島の周りは適度な深さの浅瀬が広がっており、種牡蠣が育ちやすい条件が揃っているのだ。松島湾産の種牡蠣は、北海道や三重県にも出荷されている。約半世紀前、フランスの牡蠣がウイルスで大量に死滅したとき、繁殖力の高い松島湾産の種牡蠣が輸出されたのは、牡蠣養殖の世界で有名な話だ。

浦戸諸島の一つ桂島でも、古くから牡蠣養殖が営まれてきた。最盛期には約30家族が携わっていたが、今ではわずか4人。高齢化も進んでおり、後継者が見つからなければ、牡蠣養殖の歴史が今にも途絶えてしまうような、待ったなしの状況だ。

「先祖代々受け継いできた特別な牡蠣を、このまま絶やしていいわけがない。何があっても牡蠣を守らなくちゃいけないんです」

そう話すのは、桂島をはじめとする浦戸諸島で島おこしをしている一般社団法人浦戸夢の愛ランドの代表、三浦さんだ。岩手県出身の三浦さんが桂島に移住したのは、震災の約1カ月前のこと。津波の被害に遭い、家財道具と新車の軽トラが流されてしまった。学校の体育館に避難し、三浦さんも他の島民と寝食を共にした。救援物資を島に運ぶため、仙台と桂島を往復する毎日。寒い体育館で、島民と肩を寄せ合い、固い絆が生まれた。

「島のおじいちゃん、おばあちゃんを置いて帰っていられない。ここで一生、暮らそうと思ったんです。震災があったから、この島をなんとかしようっていう決心ができたんじゃないかな」

浦戸諸島の人口は、震災前と震災後で3割弱減少。65歳以上が8割程度を占める。三浦さんはブログやSNSを通じて、桂島をはじめとする浦戸諸島の魅力を懸命にPRした。そして、観光復活の起爆剤として、全国から延べ1200名のボランティアを集めて海岸を整備し、マイビーチ鬼ヶ浜という海水浴場を整備した。

「震災の影響で海水浴場付近の水が汚れていたんです。牡蠣は海水を1日200ℓ体内に取り込んで浄化するので、海の環境を守るのに役立ちます。だから、牡蠣を吊るす筏をつくり、桂島に訪れた人たちが、養殖を体験できるようにしました。そのときに島の牡蠣養殖の現状を知って、なんとしても後継者を育てなくてはと思ったんです」

島外出身者をスカウトし、牡蠣養殖の後継者を育てる

牡蠣養殖の後継者第一号は、休みのたびにマイビーチ鬼ヶ浜を訪れ、ボランティアをしていた大場さんだ。

「前職は通信業界の技術者です。コストや納期優先の仕事が中心で、『いいものをつくりたい』という情熱を持て余し、脱サラを考えていたとき、三浦さんに『牡蠣の養殖の後継者にならないか』と誘われました」

大場さんの指導役は、元牡蠣漁師の内海さん。養殖に使う道具を大場さんに譲り、最初は文字通り、手取り足取り仕事を教えた。良質な牡蠣をつくることは、ベテランでも容易なことではないと内海さんは話す。

「種牡蠣をとる時期は7月から8月の上旬。その短い期間の中でも、とったタイミングで牡蠣の品質が変わるんです。そこの判断がとても難しい。また、牡蠣が育ちやすいように牡蠣を吊るす筏の場所を変えたり、吊るし方を変えたり、様々な工夫も必要。『これでいいや』と思ったらそこでおしまいなんです」

牡蠣養殖の知識や理屈が頭に入っていても、体が覚えていなければできないこともある。陸では難なく結べるロープも、船の上では同じようにはいかない。また、船に揺られながら海底に杭を刺すのは、体力があってもコツを知らなければできないという。大場さんは悪戦苦闘を繰り返した。

「ご年配の内海さんは一発で打てるのに、僕は何度も何度もやり直していましたね」

そんな大場さんも今年で移住3年目となり、内海さんも認める1人前の牡蠣漁師になった。島の暮らしにも満足しているという。

「やっぱり大自然のど真ん中で暮らしていることが幸せですね。日の出とともに起きて日が暮れたら酒を飲む。これが人間として理想の生活なんじゃないかと感じています」

そして現在、三浦さんたちは、大場さんに続く後継者を募集しているところだ。三浦さんの地域おこしの講演やブログ、SNSの内容に賛同する人も多く、問い合わせもあるという。

「平均的に人に好かれようとすると人は集まらないものなんです。『なんか面白いことを言っている頑固おやじがいる』と思わせることが人を集める秘訣だね」

仲間を集めることは、三浦さんの得意分野である。もちろん、大場さんも三浦さんの人柄に惹かれた一人だ。

「三浦さんと仲良くお酒を飲む日があれば、意見が衝突する日もあります。僕にとって三浦さんは、いつもそばにいてくれる『親父』のような存在です」

「65歳を過ぎたら島の宝に」島民のみんなが輝く、

にぎやかな桂島をつくりたい

「牡蠣養殖に興味がある」「三浦さんに会ってみたい」などの理由で、桂島を訪れる人もいる。いずれ後継者も見つかるだろう。しかし、牡蠣養殖は船や設備にお金がかかる。後継者育成事業を進めるにあたり、「あと一押し」が欲しいと考えていたとき、三浦さんはみらい基金の存在を知った。

「みらい基金が、事業を成功させるための「あと一押し」を求めている人を募集していると知って、『これは俺のためにあるんだっちゃ!』と思ったよね。俺に一押ししないで、誰にするんだっていう感じ。世の中、捨てたもんじゃないと思いました」

みらい基金の助成金は、牡蠣養殖に必要な設備などのために使われる。後継者が増えたら、次は牡蠣養殖を組織化することが目標だ。たとえば、夫婦で牡蠣養殖を営んでいる場合、夫が引退すると、妻も一緒に引退してしまうことが多い。牡蠣剥きの高い技術があり、まだ体力が残っていても、である。

「おばあさんに牡蠣剥きをやらせたら、大場くんよりもよほど上手いですよ。牡蠣剥きはベテランに任せて、若手は海の仕事をしたらいいんです。僕はね、『65歳を越えたら国の厄介者になりますか?桂島の宝になりますか?』って言っています。仕事を分業して、高齢でも技術がある人を活かせる環境をつくっていきたい。人間いくつになっても、人の役に立つことは喜びであり、生きがいですから」

桂島の人口は、現在120名程度。このまま人口減少に歯止めがかからなければ、船の便数が減ってしまう恐れもある。そうなったら、過疎化が加速する一方だ。内海さんも、大場さんも、桂島に人が増えることを切に願っている。

「桂島には、牡蠣養殖以外の仕事もあるから、お金がなくて生活に困るということはないと思います。少しでも桂島に魅力を感じたら、ぜひ来てほしいです」と内海さん。

「仙台から一時間未満で、これだけ自然豊かな別世界があることを、もっと多くの人に知ってほしいと思っています」と大場さん。

300年続いた牡蠣養殖の伝統をなんとかして未来に残したい。そして、お年寄りを含む島民みんなの力を合わせて、もう一度、にぎやかな桂島をつくりたい。頑固おやじと仲間たちの挑戦は、まだ始まったばかりである。