釣り人が減少し、遊漁券売上も低下...内水面漁協が苦境に立たされている

福井県は全国から釣り人が集まる川釣りの聖地である。2月の終わりに海からサクラマスが遡上し、さらに6月中旬からは鮎が遡上するという恵まれた地域だ。

川で釣りをするためには「遊漁券」を購入する必要がある。遊漁券の売上は、河川を管理している内水面漁協がアユの稚魚を放流したり、漁場の整備をしたりする費用として使われている。福井県は全国から釣り人が集まる地域だが、それでも遊漁券の売上が十分ではなく、赤字経営の内水面漁協も少なくない。鮎釣りで有名な九頭竜川流域を管理する勝山市漁業協同組合の毛利組合長は、苦しい運営状況について話す。

「年々釣り人が高齢化し、数も減少しています。私たちの漁協は、鮎の稚魚を購入し、それを放流することで事業を成り立たせています。稚魚の放流には多くの資金が必要であり、その原資が遊漁券なのです」

株式会社フィッシュパスの西村代表は、内水面漁協の危機的な状況を知り、課題解決のために力を注ぎたいと考えるようになったという。

「10年間、飲食業界でがむしゃらに働き、やっと一息つけるというとき、祖父と山でイワナ釣りをしたことを思い出したんです。しかし、いざ釣りに出かけてみると、山は荒れて川は浅くなり、生き物であふれていた自然は見る影もありませんでした。『一体、何が起こっているんだろう』と思ったことがきっかけで内水面漁協の問題を知り、大学院で研究することにしたのです」

研究の結果、日本の内水面漁協の約半数が赤字経営を強いられており、高齢化も進んでいるため解散せざるを得ないケースも少なくないことがわかった。そのため、全国各地で管理が不十分な川や、ほとんど管理されていない川が増えつつある。

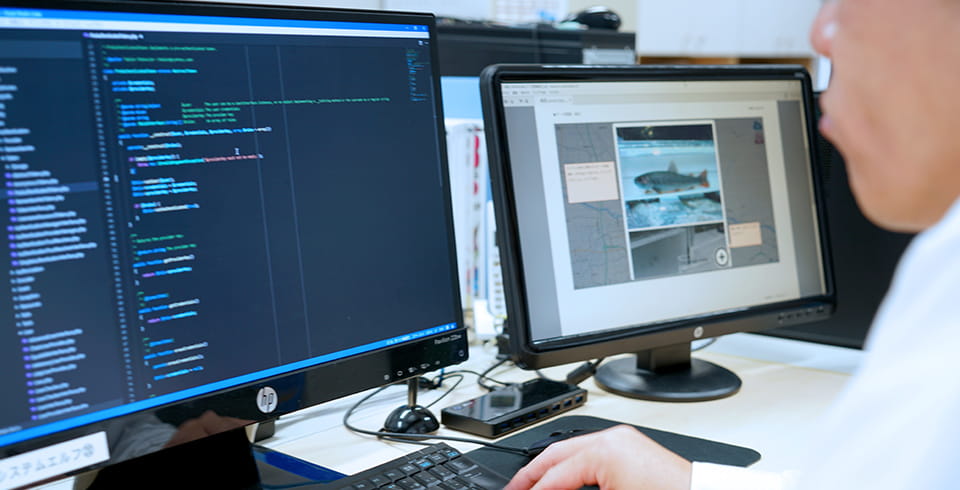

「内水面漁協が苦境に立たされている一因には、IT化に取り組めていないこともあります。だから逆に、ITを活用することでドラスティックに状況を改善できるのではないかと予想しました」

遊漁券は、漁協の事務所や釣具店、地元の商店などで対面販売されている。釣り人は深夜・早朝から行動しているため、遊漁券を買いたくてもすぐに買えないことが多い。遊漁券を求める釣り人が、早朝の3時、4時に電話をかけて店主を起こすこともある。西村さんは遊漁券をオンラインで販売することで不便を解消し、内水面漁協の収益向上につながると考えた。

遊漁券オンライン販売システムを搭載した釣り人向けアプリを開発

西村さんは遊漁券のオンライン販売を実現させるために、釣り人に対して利用動向のマーケティング調査を行った。

「調査の結果、85%の人が、オンラインで遊漁券を購入できる仕組みがあれば利用すると回答したのです。マーケティングの世界では、2割、3割の意思を確認できればヒット商品になると言われているので、さっそくアプリの企画に着手しました」

西村さんは、遊漁券をオンラインで購入できるスマートフォン・タブレット端末用のアプリ「FISH PASS」を、システム会社の協力を得て開発し、2017年にリリースした。

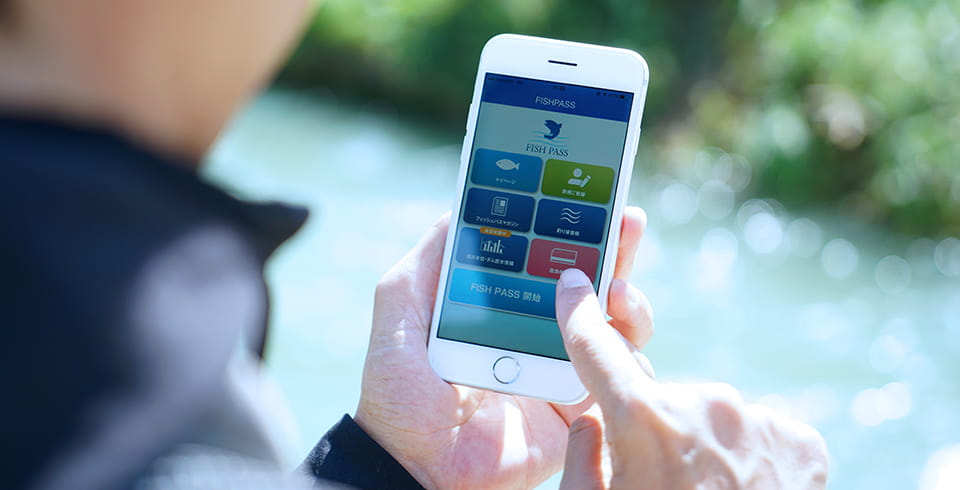

FISH PASSを使えば、釣り人は24時間好きなときにオンライン上で販売店を選んで遊漁券を購入できる。漁協にとっては、GPS機能を活用して釣り人の位置確認ができるため、釣り人の遊漁券保持を確認する監視業務も効率的になった。さらに、釣り人の位置情報の集積データを分析し、稚魚の放流事業や河川整備にも役立てられるようになった。

また、釣り人への河川の水位上昇やダム放水などの情報を通知する機能もあるほか、もしもの際にはGPS機能で釣り人の位置確認ができるため、防災面での貢献も大きい。

そのほか、川の情報だけではなく、釣り人の位置情報に対して、その地域の飲食店やガソリンスタンド、銭湯などをマップ上に反映させるサービスもある。FISH PASSには釣り人と漁協にとって便利な機能が詰まっているのだ。

「僕はITに関しては素人です。だからこそ、業界の通例にこだわらずにサービスをつくることができたと思います。「学ばせてください」という姿勢で相談すれば、私が理解できるように、みなさんわかりやすく解説してくれるものです。取り組みを通じて、「知らないことは武器」だと実感しました」

FISH PASSで遊漁券を販売することは、漁協にとって大きなメリットである。しかしながら、漁協と連携するまで西村さんは大変な苦労をした。漁協の組合員は平均65歳、役員は70歳代というところも多く、さらにITに馴染みのない人がほとんどのため、FISH PASSの仕組みをなかなか理解してもらえなかったという。

「漁協の組合長と20回も30回も膝を突き合わせて話したこともあります。ときには組合長が戦後に苦労された話にひたすら耳を傾けたことも。最終的にはサービスの話をほとんどしていないのに、「まかせとけ!」と役員のみなさんをまとめてくださいました。サービスをPRするよりも、信頼関係を築くことや、川を大切にする気持ちを理解してもらうことが大事だと学ばせてもらいました」

FISH PASSは、西村さんの地道な活動を通じて漁協との連携を進め、サービスを展開している。2018年10月現在でユーザーは9000人ほど。その数は右肩上がりで伸び続けている。

アプリ導入後、遊漁券売上が前年比1.5倍の漁協も 全国の河川への展開を目指す

FISH PASSと提携した漁協の一つ、竹田川漁協では遊漁券の売上が毎年10%程度減少していたが、オンラインで販売するようになってから前年対比148%を達成した。西村さんのもとには、漁協や遊漁券の販売店などから続々と喜びの声が届いている。

「竹田川漁協の組合長さんからは、「10年ぶりに事業を黒字化することができた」と感謝されました。釣り人の購入時間も通常の営業時間外に集中しているので、まさに狙い通りです。販売店のみなさんからは、「深夜や早朝に釣り人に叩き起こされて遊漁券を販売することもあったけれど、今は自動的に売れていくので助かる」という声をいただいています」

勝山市漁協の毛利組合長も、FISH PASSで得られる情報が業務の効率化につながっていると話す。

「これまで漁場の監視業務を約6時間かけてやっていました。今はどこに釣り人がいるのかわかるので、大体2時間で終わるようになったんです。「遊漁券を持っていますか?」と声をかけなくても、アプリ上で確認すれば釣り人がFISH PASSで遊漁券を買った人かどうかわかります。監視員の声かけが減ることで、釣り人もより快適に楽しめるようになったのではないでしょうか」

FISH PASSの評判は上々だが、釣り人が増えなくては内水面漁協の問題は解決しない。川釣りの魅力を知ってもらうための情報発信や、「親子釣り教室」のようなイベントを通じて、新しい釣り人の育成にも取り組んでいく。まだ道半ばだが、着実に手ごたえを感じられるようになってきたと西村さんは話す。

「漁協のみなさんが、地元の川の魅力を発信したいという想いから、「もっときれいな場所があるぞ」「おいしい料理屋さんがあるぞ」とか釣り人の喜びそうな情報をどんどん私に教えてくれるようになってきたんですよ。できるだけたくさんの釣り人に川に来ていただくために、漁協のみなさんも私たちと一緒に頑張ってくださっています」

日本国内には1000以上の川がある。提携漁協を増やして日本の川を、そして川を起点に地域を元気にすることが西村さんの願いだ。みらい基金の助成金は、FISH PASSを全国に広めていくための人材採用や教育、普及活動などに使われている。

「日本各地に素晴らしい特色がある河川があります。取り組みの輪を広げて、美しい川に人が集まる光景を、全国で見られるようにしていきたいと考えています」

日本の美しい川を取り戻したいという想いから始まった株式会社フィッシュパスの挑戦は、いよいよ福井県から日本全国へと広がっていく。FISH PASSは内水面漁業の課題を解決するだけではなく、疲弊した地方を元気にする起爆剤の一つになるのかもしれない。