技術開発と新規事業開発が一緒になって、農作業マッチングプラットフォームを開発

個人農家の高齢化や担い手不足、生産面積減少、耕作放棄地の増加などによる生産力低下という、全国に広がる社会課題。農家の数が減ることで生産量全体が低下するとともに、1経営体にかかる負担もますます大きくなっていく。

TOPPANグループ全体が組織を再編している中で誕生したTOPPANエッジ株式会社は、情報を最適な形で届けるためのノウハウに優れる企業。それだけにとどまらず、社会課題の解決を起点とした新たな分野のビジネスの創出にも積極的に取り組んできた。

「技術開発を行っていた部門と新しい事業を起こそうとしている新事業開発部門が一緒になって技術起点で何か新しい事業を起こそうという活動を行っています。新しい分野で何かやるのであれば、それは社会に対して何か課題を解決するものでなければならない。地域再生のところで、何かお手伝いできることはない無いのかという話を社内でしておりました」とTOPPANエッジ株式会社のイノベーションセンター センター長の鳥越秀さんは振り返ります。

「最初は農機具のシェアリングやレンタルの事業を考えていたのですが、農家さんや農業系の事業を行っている会社さんにいろいろ聞いて回ったところ、単なる貸し借りではこの問題は解決しないということが分かりました。農業の活性化につながる、農家さんが本当にもうかるためにできることを考えよう」

TOPPANエッジが得意とする情報マネジメントのノウハウを活かし、作業工程を理解して、分解し、再構築することであるべきプロセスに近づけていこうとする、BPM(Business Process Management)という手法を使って、課題解決に乗り出します。

BPMの手法を用いて、必要な情報を収集

ほどなくして、農作業にかかる工程を分解して、それぞれの工程にかかっている負担とコストを把握する取り組みを、大分と宮崎における実証実験でスタートさせる。

「農作業の工程を分解して、どの工程にどのくらいの負荷がかかっているのか、どのくらいのコストがかかっているのか、というところを2年がかりで収集し、データベースとして構築するということをやっています」

大分では「ねぎ産出額100億円プロジェクト」という生産高を増やす試みが進んでいたが、農地はあるのに余力が無くて生産できないという話を耳にしたという。

「必要な工程のところだけ高効率な機械とサービスを使って、そこだけ代行するというコントラクターという仕組みをご提示しました。生産高を増やすところは、必ずしも新しい就農者を増やすとか、もっと農地を増やそうとかではなく、今ある部分を効率良く回すことでもっとたくさん作れるね、というところを評価いただきました」

こうした実証実験を経てたどり着いたのが、個人農家とコントラクターを双方にメリットがある形でマッチングする、農作業マッチングプラットフォーム「農託®」。

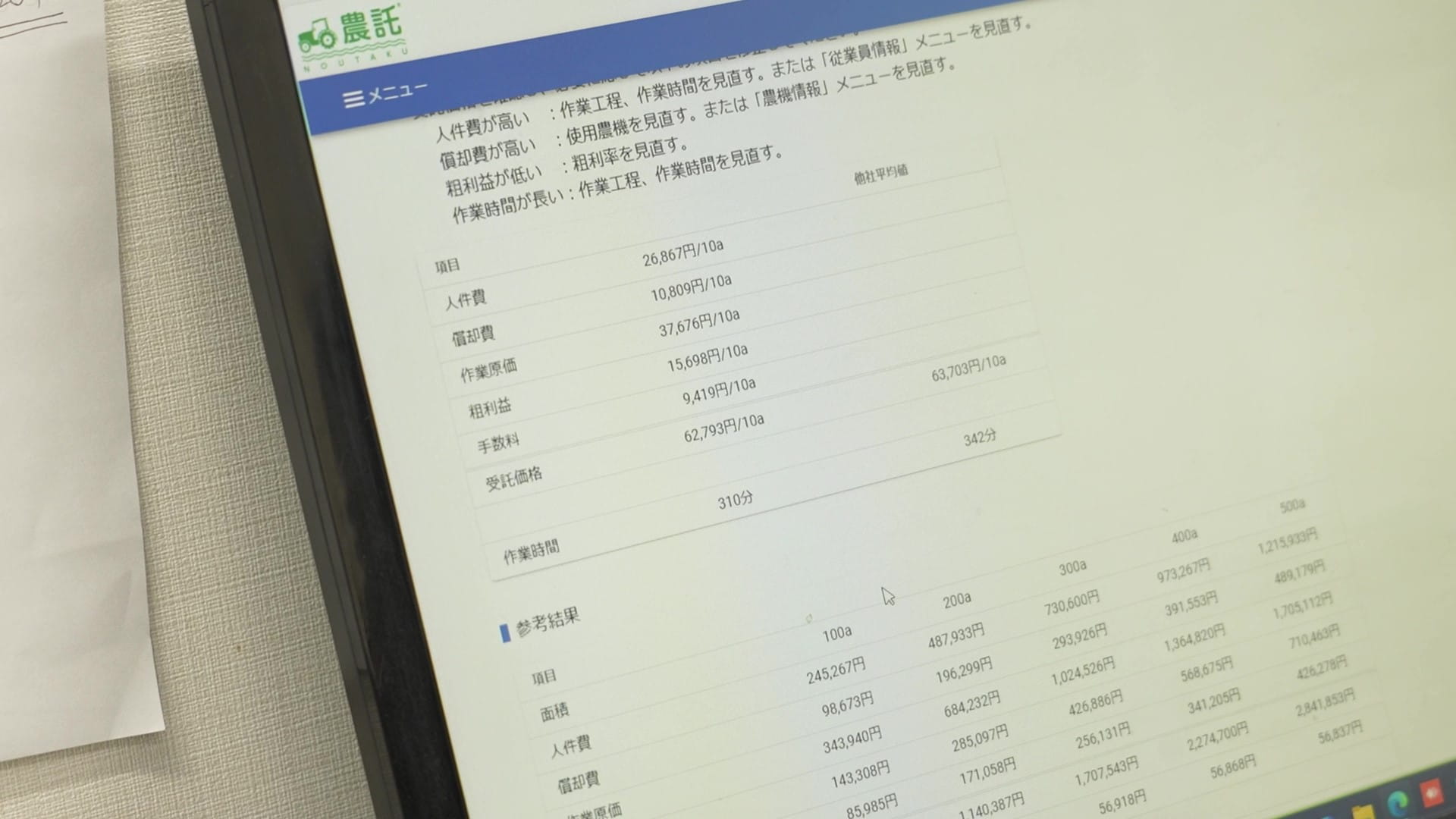

TOPPANエッジ株式会社のアグリテックビジネスチームのチームリーダーである溝口達也さんは「作業を委託される個人農家さんは、委託する前に利益がどういう風に変わるかという収支のシミュレーションを無料ですることができます。作業を受託するコントラクターさんは、作業原価を元に受託価格を決められる仕組みになっていますので、損をしない受託価格を決めることができます」

「みらい基金の用途としては、高性能な農機具の購入にも使っています。白ネギの収穫機、それを調整・出荷するための設備は、弊社で使うということではなく、コントラクター候補の方にレンタルするために購入しています。やりたいなと考えておられる方も設備を持っていないから始められないというご要望もありました。また、コントラクターを増やすというところに課題を持っていたので、コントラクターをしやすくする環境を作ることにも使わせていただいています」と話す。

プラットフォームの開発には、地元の協力も支えに

TOPPANエッジの活動に期待を寄せる、ベジエイト株式会社代表取締役社長 重冨裕貴さんはこのように語ります。

「『農託®』は受託者側と委託者側の欲しい情報が簡単に見られるのがまず特徴だと思います。開発段階の時にTOPPANエッジさんと我々と他社さんで非常に時間をかけてデータ取りしたので、受託者側の原価計算やどれぐらい採算がとれるのかというものも非常に現実的な数字になっていると思います。『農託®』の普及が進んでいけば人が足りないとか時間が無いとか不必要な心配をする必要が無くなってくるんじゃないかと思います」

また、JAみやざきの長友啓子さんは、高齢化により、作付面積の減少や作業が大変な作物から他の品目に転換する現状を踏まえて、次のように語ります。

「『農託®』を使って作業を委託することで生産者は自分の生産面積が維持できたり、元々辞めようかなと思っていたが作付けができたりというところが最大のメリットだと思っています。受託法人さんについては事前にこの時期にこういう作業ができますよという登録をすることで、空いている機械や従業員の方の業務が確保できるところが良いところかなと思います。新規で大根を作付けしたいという生産者に対してもなかなかご自身で機械を購入されるのは難しいと思うので機械を持たれている法人さんに委託して新しく作物として取り組むというところは今後広がりを持っていくのではないかと思っています」

農業DXで地域の生産を支える、飽くなき取り組みは続く

TOPPANエッジは、大分や宮崎の実証実験に手応えを感じながらも、農業課題解決で取り組むべきことはまだまだ多いとして、このプロジェクトの未来をこのように語ります。

「農業課題を解決するところにもう少し足を踏み入れられないかなと思っています。技術で解決できることもいくつもありますので、今やっているところから更に広げて、得意分野のところをご提供して農業の活性化や省力化もできるのではないかと思っています。九州地区、更に北上して日本全国でマッチングの仕組みをご提供したいなと考えています」