一経営体当たりの経営面積が年々拡大し、省力化が急務に

十勝の開拓は、依田勉三が率いる晩成社と、富山や岐阜など本州からの開拓移民によって進められた。寒冷で厳しい気候条件の中、近代的な技術の導入や土地基盤整備を行い、十勝の農業は今、我が国の食糧供給を担う重要な役割を果たしている。

一経営体当たりの経営耕地面積は約41.6ha。これは全国平均の約23倍の規模である。畑作では小麦、豆類、馬鈴薯、甜菜の4品目を主体とした輪作体制を確立。多くの品目で北海道一の生産量を誇る。酪農も一経営体当たりの経産牛飼養頭数が111頭あり、これはEU諸国の水準に匹敵する規模だ。土壌分析や飼料分析、病害虫対策などの研究を行い、農業生産技術の開発や普及、生産性や品質の向上を支援する農産化学研究所も有している。

十勝の24JAを会員とする地区連合会、十勝農業協同組合連合会の山本会長は「十勝の生産者は、先人たちの開拓精神を引き継ぎ、常に先進的な農業に取り組んでいます」と話す。2021年度、農業生産額3,500億円という目標を掲げ、世界に誇れる新しい農業に挑戦しているところだ。

しかしながら、農業従事者数の減少と高齢化の問題は、この地域にもある。経営耕地面積は増える一方で、家族労働力だけでは円滑な圃場管理が難しくなりつつあるのだ。また、相次ぐ自由貿易協定の締結により、北海道の農業を取り巻く環境は厳しくなっている。経営の効率化と競争力強化が急務だ。

これまでも、十勝地域では大型農機の導入や、作物の植え付けの精度を上げるために、数cm単位で測位するRTK-GPSによる自動操舵トラクターを導入するなど、経営規模の拡大に応じた省力化技術の導入を行ってきた。2017年度からは、ICTを活用して生産者とJAの円滑な情報共有を実現し、農業経営の省力化・合理化をサポートする十勝地域組合員総合支援システム(TAFシステム)の運用をスタートしている。

山本会長はみらい基金への応募の背景について「TAFシステムで営農を支援し、収益力強化を実現するための新たな機能の追加が望まれていました。これはまさに、『前例にとらわれず創意工夫にあふれた取り組みで、 直面する課題の克服にチャレンジしている地域を支援する』という「みらい基金」の理念に合致すると考えたのです」と話す。

AI技術を駆使した「AI病害虫画像診断」などの新機能を追加

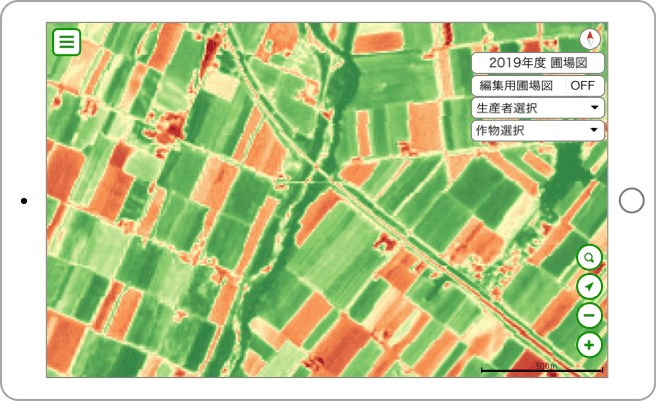

TAFシステムはスマートフォンやタブレット、PCなどの情報端末で、生産に必要な情報を閲覧、管理できるシステムである。具体的には、土壌分析や生産履歴、農薬使用の情報など圃場管理に関するデータを取り扱っている。これらに加えて、現在は2021年度の実現を目指し、AI技術を活用した「AI病害虫画像診断」や、人工衛星やドローンなどリモートセンシング技術を活用した「生育状況の見える化」「生産履歴マッピング連携」、そして経営を包括的に支援する「経営管理支援」の4つの新機能を追加するプロジェクトを遂行している。

「AI病害虫画像診断」は、生産者が圃場で発見した病害虫と思われるものをスマートフォンなどで撮影し、その画像をAIで解析して判定する機能だ。病害虫の名前が分かるだけではなく、防除に使うべき農薬やその散布方法などの情報を得ることができる。十勝農協連の会員であるJA中札内村農産部長の井川さんは「病害虫の知識がないと正確な判断ができません。これまでは、畑に来て一緒に見て病害虫診断をしてほしいという依頼が数多く寄せられていました。それが自分のスマートフォンで診断できれば、大きく時間短縮できると思います」と話す。

十勝地域では経営耕地面積が広大なため、人の目だけですべての圃場の状態を確認することは難しい。そのため、ドローンを飛ばして空から圃場の状態を確認している生産者が多い。ドローンで取得した情報を、欧州宇宙機関が無償で提供している人工衛星の情報と組み合わせることで「生育状況の見える化」が可能に。さらに、どの圃場でいつどのような作業を行ったのかを見える化する「生産履歴マッピング連携」の機能を追加。生産者は作物の生育状況を画像から判断し、作業計画を立て、作業履歴をマップ上に残すことができる。つまり、マップを見るだけで作業の進捗や圃場ごとの傾向を確認することが可能であり、翌年以降の作業計画にも役立てられるというわけだ。

「経営管理支援」は、農協組合員勘定制度(生産者とJAの取引口座)で見られる収支情報をもとに、経営改善目標の設定とその実践、実績を支援するための機能である。地域の指標や圃場単位の収益性を判定し、経営状況の情報を提供する。例えば篤農家が、どんなタイミングで、何にいくらコストをかけているのか、どんな作業をしたのかという情報をもとに、勉強中の生産者に助言できるようになる。

TAFシステムの開発を取りまとめている十勝農協業協同組合連合会の前塚さんは「生産者のみなさんが、重要な情報を簡単に手に入れられるものにしたいと考えています。そのためにも、生産者の視点に立ったシステム構築をしていきたいですね」と話す。

生産者の知見を共有し、地域全体で生産力向上を目指す

TAFシステムの機能が充実することを、地域の生産者も期待している。中札内村で農場を経営する川田さんは「病害虫の発生時期や防除の方法、生産履歴や土壌分析の情報など、ほしい情報をすぐに取得できることがありがたいです。これまでは紙に記録されていたため、情報を得るまでに時間がかかりましたが、TAFシステムのおかげで時間を短縮できます」と話す。

TAFシステムには、経験豊富な熟練生産者のノウハウを蓄積し、それを共有する役割もある。未熟な若年層の生産者が、先人のノウハウを活用し、生産効率を上げられれば、十勝地域全体にも波及効果が生まれる。生産者の知見を次の世代に生かしていく意味でも、TAFシステムは欠かせないものなのだ。

ただし、まだまだ課題もある。スマートフォンやタブレットなどの端末にあまり慣れていない高齢の生産者も、難なく使いこなせるようにしなくてはならない。また、山間部にはまだ通信環境が整っていない地域もある。そのため、TAFシステムを快適に使える通信環境がある地域と、難しい地域を整理し、システム開発や通信環境の整備にも反映させていく。

「システム開発についてはハードルが高い部分も多々あります。普及にも時間がかかるでしょう。組合員のみなさんに使っていただくためのわかりやすい説明も大事です。我々の目標は全組合員に使ってもらうこと。TAFシステムの中身を充実させることで、地域の農業に貢献したいです」と前塚さんは話す。そしてまずは十勝でTAFシステムを普及させることが第一前提だが、ゆくゆくは他地域でも活用されることを期待しているという。

十勝農協連の山本会長も「今回の取り組みを通じて、生産基盤の確立、生産力の向上を実現させ、生産者の農業所得の向上を図りながら、十勝広域ブランドの確立をしていきたいと考えています。そして、豊かな潤いのある循環型農業と、地域社会の発展を目指します」と意気込みを語る。明治から始まった十勝農業の挑戦は、令和の今も力強く展開されている。