品質を左右する「枝剪定」にドローンを活用

エメラルドグリーンの大きな粒が、そよ風に揺られている。山梨県韮崎市にある岩下農園では、今にもはちきれそうなくらいに膨らんだシャインマスカットが、収穫のときを待っていた。農園主で、農協の理事も務める岩下さんに勧められ、もぎたてを一粒いただくと、品のある甘さと、爽やかな酸味の果汁が口いっぱいに広がる。その味は地域の宝と呼ばれるのにふさわしいものだった。しかし今、その宝物を作る匠が次々と引退しているという。梨北農業協同組合の澤井組合長は、「産地を維持するために、新しい人に来てもらわないと生き残れない。それが現状です」と危機感を抱いている。

岩下農園の二軒隣で農園を営む安部さんは、電機メーカー勤務を経て山梨大学でワイン科学を修了した後、2014年に園を引き継いだ比較的新しい生産者だ。「実際にぶどうを作ってみるとこれが難しくて。収穫直前に、病虫害や風雨から果実を守るために被せてある袋を開けてみると、粒が黒くないと売れない品種なのに、色づきが悪くて赤色が混じってしまうんです」と安部さんは話す。やがて岩下さんにぶどう作りの相談をするようになった。

「僕もいろんな試行錯誤を繰り返しながらやってきましたが、安部さんみたいに後から農業に従事する人たちに質問を受けても、即座に応えられるだけの言葉を持ち合わせていませんでした。だから、『この問題を二人で一緒に解決していこう』と話したんです」と岩下さんは当時を振り返る。それから二人はぶどう農園の情報を「見える化」するために動き出した。

最初に着手したのは、ぶどうの品質のカギを握る「枝剪定(えだせんてい)」。ぶどうに養分が行きわたるように、あらかじめ冬の間に余計な枝を切り落とす作業である。枝が多いと養分が行きわたらず品質が下がってしまう一方、切りすぎると房の数が少なくなり収量が減ってしまう。そのため初心者は慎重になりがちだが、暖かくなる前に終わらせないと、冬の間休眠していた根が活動を始め、枝の切り口から樹液が出ることで生育状態が悪くなってしまう。

枝剪定をするときは通常、まず棚の下から枝を観察するのだが、人間の目では狭い範囲しか見ることができない。「一度に広い範囲を確認したくて作業小屋の屋根に上ったこともあったけれど、どうも思うようにいかない。ちょうどそのころ世間でドローンが注目されていたので、実際にぶどう園を空から撮影してみたんです」と岩下さん。ドローンを使って空から農園を見たときは感動したという。「ここを切り残している」「なぜここを切ってしまったんだ」という気づきもあったそうだ。ドローンで撮影したデータを農協の営農指導員やぶどう作りの匠に見てもらえば、どの枝を切るべきか助言をもらえる。さらに、各ぶどう園の枝ぶりを理想形に近づければ、産地全体の品質水準の向上につながるというわけだ。

ムラが出やすい「摘粒」をサポートするアプリケーション

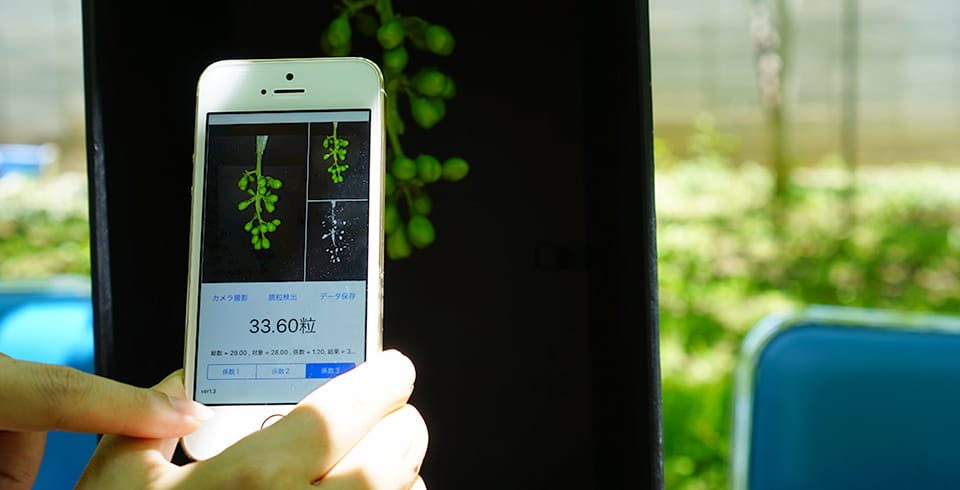

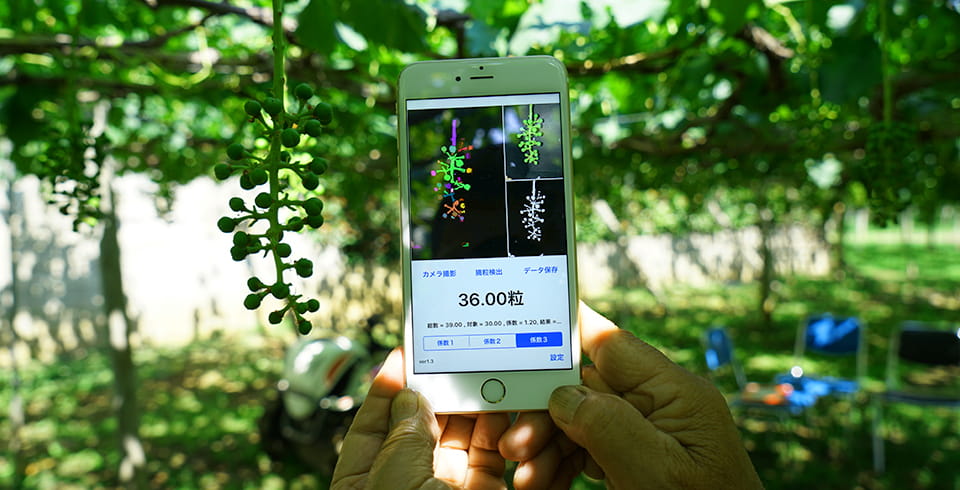

いらないぶどうの粒を間引く「摘粒(てきりゅう)」も品質に関わる重要な作業である。房につく粒の数が多すぎると色づきが悪くなり、数千円の商品価値があるものも二束三文になってしまう。種類によって異なるが、手を入れなければひと房当たり100粒程度のぶどうを、35~40粒程度まで摘粒するのが適正。粒が成長する前に急いで作業しなければならないが、何千、何万という房があるから大変だ。「ピークのときは、朝5時から19時くらいまでかけて摘粒しています」と安部さんは話す。

摘粒をするときは、最初の1房を35粒にして、その大きさを目に焼き付ける。そのあとは勘で摘んでいくのだという。夕方になると疲れてくるので、勘が鈍り、35粒のつもりが55粒くらいになってしまうこともあるそうだ。ぶどう作りの匠でさえも、疲れているときは感覚がずれる。摘粒が間に合わず、かなりの量の収穫を諦める生産者もいるという。

「摘粒の判断をサポートするツールがあればいいなと思い、企業に声をかけて小型カメラを活用したアプリケーションの研究を始めました」と安部さん。開発中のアプリケーションを使えば、摘粒後の房の粒数が、適正の範囲内にあるか瞬時に判定できる。

市場に出るぶどうはすべて摘粒されたものだから、摘粒の実績をもとに売上予測も可能だ。将来的に、摘粒した場所の位置情報を蓄積できるようになれば、「自分の農園は6000房が適正である」とか「このエリアは房が集中しすぎて質が低い」などがわかり、農園の最適化につながる。

岩下さんと安部さんの頭の中には、枝剪定をするためにドローンで撮ったデータに、摘粒用のアプリケーションで取得したデータを重ねることで、ブドウ園全体の情報を蓄積していく構想もあるという。ドローンの撮影データをもとに、房ができる枝の数をカウントし、さらに立地や気温、湿度などの気象条件データも加えていけば、収量予測の精度があがる。自分が働く農園でどのくらいの収量が期待できるのか「見える化」できれば、新規就農希望者の安心材料になるというわけだ。

ぶどう生産のサポートツールを就農促進の起爆剤にしたい

「ぶどう園の経営は大変だからと両親に聞かされて、継がないことを決めてしまう方も少なくありません。今回の取り組みが新規就農を増やすきっかけの一つになればと考えています」と澤井組合長は期待を込めて話す。もちろん梨北農業協同組合も、産地のみらいを守るための取り組みを、全面的にバックアップしている。その支援の一つとして、みらい基金への申請を行った。助成金はアプリケーションの研究開発に活用されている。

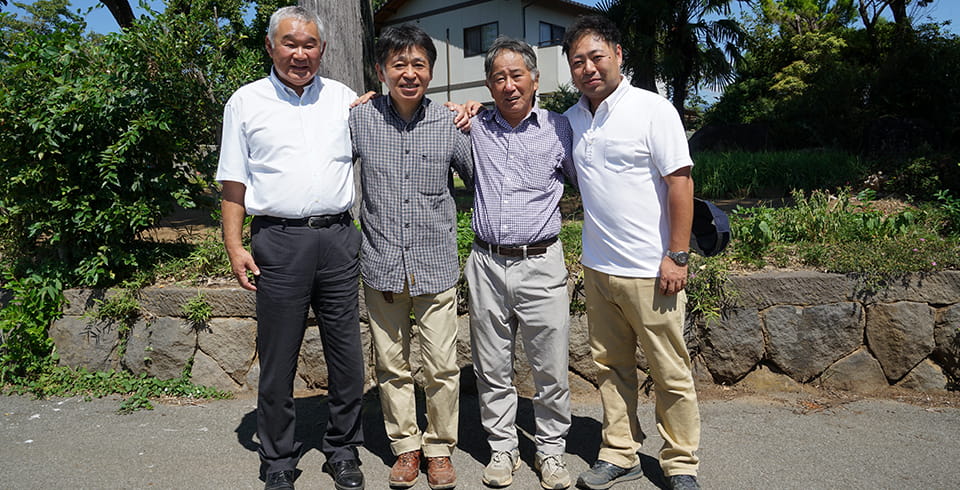

ドローンやカメラの性能、アプリケーションの精度など、まだまだ課題はあるが、解決に向けて企業との連携の輪も広がってきた。粒数をカウントするアプリケーションの研究開発パートナーである株式会社サンコウ電子の青山さんは、月に何度も東京から岩下農園に通っている。「現場で岩下さん、安部さんと一体感をもって取り組めるのが非常に面白い。ぜひ成功させたいですね」と青山さんは話す。

サポートツールを活用したぶどう栽培の仕組みが完成したら、次はそれをいかに周知するかが課題だ。「組合員のみなさんに理屈だけ話しても通じないんです。やはり完成したものを見せないと」と岩下さん。安部さんは、「IoTが絡んでいるので、若者の目を引くことが可能だと思います。『ドローンぶどう』じゃないですけれど、まずは若い人の興味を惹くためのアイディアを考えていきたいです」と話す。

今後、プロジェクトが進み、ぶどう栽培をバージョンアップすることができたら、産地全体の品質の底上げにもつながっていくだろう。この一連の仕組みをサービスとして提供し、日本全国の果樹栽培に活かすことも、決して夢ではない。地域の宝を守るために二人の生産者が始めた挑戦は、農協のバックアップと企業との連携を得ながら、みらいに向かって展開している。