幕別ブランドへの期待に応えるため、生産力低下を補えるシステムの導入へ

北海道中川郡幕別町は、十勝平野の中心部に位置する町。ここを管轄するJA幕別町では、従来の畑作4品(小麦、ばれいしょ、豆類、てん菜)に加え、平成6年から野菜の生産振興に取組み、共同選別・集荷施設を整備するなどして多品目による有利販売を進めてきた。中でも、寒暖差のある気候を生かして作られるレタスは、道内を代表するブランドとして認知度も高く、近年は遠く沖縄にまで販路を拡大し、現地のニーズを支える存在となっている。しかしそんなJA幕別町も、農家の後継者不足による生産力の低下に悩んでいた。

「JA幕別町のレタスは道内を代表するブランドになっていて、消費者や販売先からの期待度も大きく、基幹作物の1つになっています」と語るのはJA幕別町代表理事組合長の前川厚司さん。しかし、沖縄にまで出荷しているニーズに今後も応えていくためには、新たな取組みが必要だったという。

「20年ほど前から経営者不足、後継者不足が課題になってきています。今後もしっかり生産し、維持していくために、何か販売先、生産者、JAが共有できるようなものがないかと考え、このシステムが生まれました」

生産現場を見て回らなくても、リアルタイムに情報共有ができる

JA幕別町の課題の1つは、生産面積が広大であり、JA職員が生産状況を踏まえた判断を下す際、目視のためにすべての生産者を回るのには多大な時間を要することだ。

JA幕別町青果販売1課課長の久田吾朗さんは、こうした課題の解決のためにシステムが果たした役割を次のように語る。

「何らかの判断が必要な場面が生じたとき、状況を確認するために生産者全てを回るのには非常に時間がかかります。そんな中、このシステムを使えば、複数の方に一度に情報を発信したり、今まで出向いて目で確認したりしていたものをシステム上の画像を見ながら判断するなど、非常にリアルタイムに情報共有ができます」

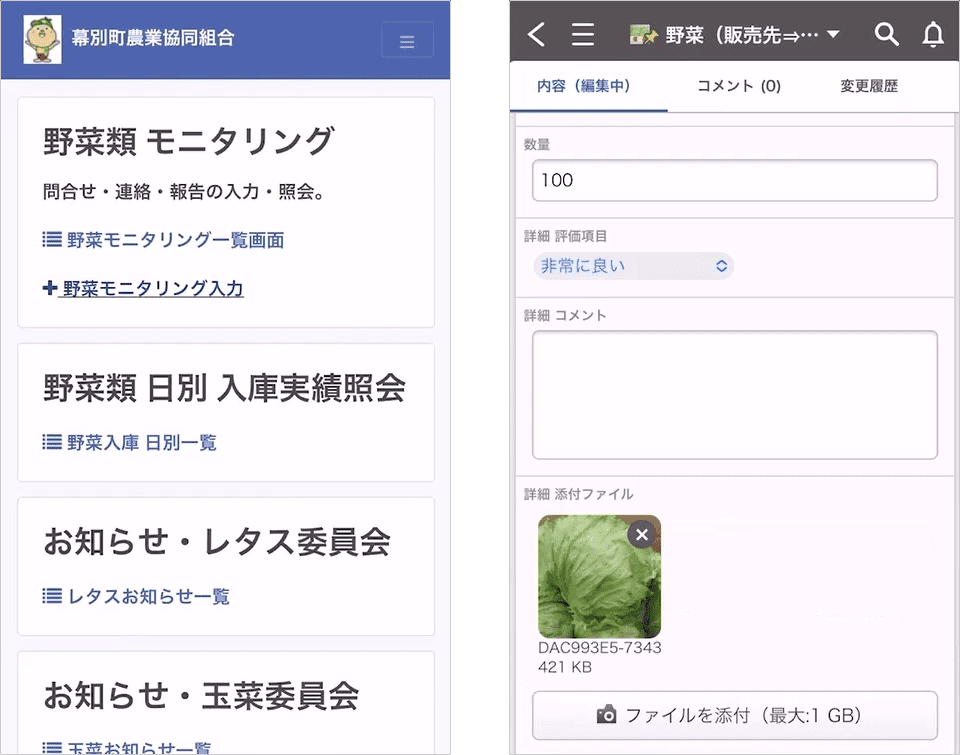

システム開発に当たった富士通Japan株式会社では、生産者、JA、販売者を含めた各関係者から課題についてヒアリングを重ねたうえで約3カ月のワークショップを実施。そのうえで約2年の歳月をかけて、一からシステムの仕様を決めていった。完成したシステムでは、生産者がスマートフォンで畑の作物を撮影し、コメントとともにSNS感覚で投稿してJAの意見を求めたり、出荷の受入現場で受入日時や数量をタブレットで管理し、その場で伝票を発行できるなどの機能も備えている。

今回、開発を担当した富士通Japan株式会社地域ソリューション事業部の田岡忠さんは、農業現場への思いをこう語る。

「農業分野においては、労働力不足が課題になっています。現場ではまだまだアナログで行っている業務がありますので、デジタル化をさらに加速し、これらの課題について解決していきたいと思っています」

リアルタイムな情報共有がロスを減らし、品質向上と生産量アップにつながる

JA幕別町では、農家の高齢化に伴う労働力不足により、レタスの作付面積が全盛期の半分以下にまで減少してしまっている。そんな中でレタスづくりを担う現役世代が感じているのは、全体的な生産量の減少を品質で補う必要性。実はリモートモニタリングシステムが導入されたおかげで、従来であれば廃棄するしかなかったレタスについても、品質を落とすことなく出荷できるようになった。

生産者の一人でもあるJA幕別町レタス委員会委員長の笹井晃さんは、その変化についてこう証言する。

「近年は異常気象もあり、たとえば雨で泥が跳ねてしまってレタスがダメになるといったこともあります。ですが、モニタリングシステムで写真を撮ってJAの担当者に送ると、JA担当者がすぐ市場と連絡をとり、『今幕別はこういう状況だがどこまで出荷を受け入れてくれる?』という交渉をしてくれます。それで受入れ可能だとなれば、生産者も『採っていい』という判断ができます。こうした仕組みを有効に使っていければ、もっともっと多くのレタスが採れるのではないかと考えています」

リアルタイムな情報共有がロスを減らし、品質向上と生産量アップを実現

沖縄という遠隔地に販売していることによる課題についても、システムを活用して改善を図っているところだ。実は沖縄への販売では、他の販売先以上に品質管理が難しい。幕別町からの輸送には6日を要するため、どんなに厳密な出荷ルールを定め、高品質なレタスを出荷しても、着荷したときには商品にならないレタスが発生し、費用をかけて廃棄せざるを得ないのだ。こうした中で、少しでも品質の高いレタスを届け、ロスを削減するためには、生産地と販売先で密に情報を共有し、目線を合わせた上で対策を立てる必要がある。そうしたコミュニケーションが、システムの導入によって劇的に改善したのだ。

JA幕別町のレタスを買い付ける青果物専門商社、株式会社ワタリ執行役員沖縄支店長の黒田始さんは、販売先での品質向上に向けたシステムの活用法を次のように語る。

「沖縄に着いたレタスの品質をチェックしたら、写真を撮影してコメントを入れ、リモートモニタリングシステムにアップロードしています。これまでは、電話をかけて言葉で状況を伝えたり、実際にJA幕別町を訪ねて品質を確認したりするなど、JAさんと我々で同じものを見て目線合わせを行っていました。それがこのシステムを使うことで、去年の品質、その時の天候などを全て加味した中で、ベターな品質で出荷し、運ぶことに活かすことができるようになりました」

十勝地方から全国に向けて、ICT×農業の可能性を発信

生産者、JA、販売者のコミュニケーションを改善することで、農産物の生産、販売のさまざまな場面でメリットを生み出した本プロジェクト。リモートでのコミュニケーションが可能になったことは、人との接触機会を避ける必要のあるコロナ禍のような事態においても重要な意味を持つとJA幕別町の横田さんは見ている。

「本システムは農産物の生産、販売に重要なコミュニケーションツールであり、現在のコロナ禍のような状況においてさらに重要な意味を持っていると思います。みらい基金さんの後押しをいただき、レタスで実証したあとには、農業界の働き方改革として定着させていきたいです」

JA幕別町の前川さんは、幕別町を含む十勝地方が、ICTを活用した農業の先駆者となる未来を見据えている。

「これからの農業についてはICTを使ったものが当たり前になっていくと思っています。安心安全で新鮮な野菜を安定供給するために、十勝野菜のブランドの魅力を発信していきながら、これから十勝がICTの農業の未来を変えていきたいと思っています」

農業×ICTで生産量アップ、品質向上、さらには働き方改革まで目指す今回のプロジェクト。北の大地から生まれた熱き情熱が、ICTで次世代の農業イノベーションを担っていく。