70年来の特産品「促成きゅうり」で町おこし

徳島県の最南端にある海部郡は、温暖な気候で冬場の日照量も多い地域である。冬から春にかけて栽培する「促成きゅうり」の産地で、70年の栽培の歴史がある。JAかいふの濵﨑組合長は「促成きゅうりは地域を支える特産品として、長きにわたり大切に育てられてきました。ところが価格が低迷した時期があったことや、生産者の高齢化の影響で、担い手がピークの4分の1にまで減ってしまったのです」と苦しい現状を明かす。

地域の人口減少も深刻である。「町を歩いていても、にぎやかな子供の声が聞こえてこない。これほどさみしいことはないですよ」と話すのはJAかいふの営業部長の豊田さん。人口流出に歯止めをかけ、若い世代を呼び集めるためにはどうしたらいいのか、濵﨑組合長と豊田営業部長は話し合った。「移住就農に注力するなら、品目は促成きゅうりちゃうかなと。海部郡の美波町、牟岐町、海陽町の3町で、きゅうりを核として全国のモデルになるよう町づくりをしようやないか、という話になったんです」と豊田さん。

やがて徳島県及び海部3町との連携も生まれ「きゅうりタウン構想」が膨らんでいった。目標は10年間できゅうりの栽培面積と収量を倍増させ、促成きゅうりの一大産地をつくること。栽培指導をしている徳島県南部総合県民局の清水さんは「促成きゅうりの栽培方法は、ハウスのなかで土を使わずに育てる養液栽培。移住就農希望者はそのノウハウを『きゅうり塾』で学んでいます」と話す。

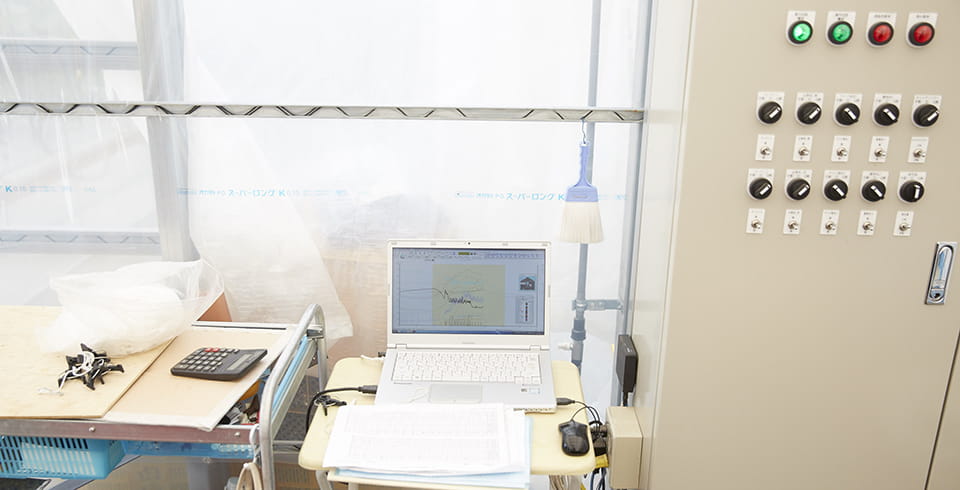

促成きゅうりの栽培で重要なのは、日照量と温度、湿度、そして養液や炭酸ガスの量をきちんと管理すること。きゅうり塾のハウスには制御室があり、コンピュータで生育に最適な環境が保たれている。養液栽培の研究では明治大学農学部と連携。徳島県の校友会(明治大学OB会)で幹事長を務めている笠井さんがその橋渡し役となった。「明大は養液栽培やバイオマスの研究では全国屈指のレベル。養液栽培関係の先生にどんどん来てもらい、協力を仰いでいます」。つまり、きゅうり塾の塾生たちが最先端の栽培方法を学べる環境がここにあるのだ。

「半農半X」と「安定所得」で就農希望者を募る

きゅうりタウン構想がはじまる前は、地域のきゅうり農家は30軒。10年で倍増を目指すためには、1年ごとに3人移住者を増やす必要があるが、きゅうり塾の一期生が9名、二期生が3名、三期生が2名という具合に、目標を上回るペースで集まっている。元システムエンジニアや元塗装業など、畑違いの業界出身者も少なくない。

「いい波と自然を求めてここにきて農業とサーフィンで半農半Xを実現した、きゅうりタウン構想の火付役になった女性がいるんです。彼女が新聞などのメディアを通じておおいに注目されました」と豊田さん。海部郡海陽町役場の乃一さんは、「農業だけやりませんかという情報発信では人はきません。ここには海も山も川もある。サーフィンだけではなく、釣りとかほかのレジャーも楽しめる。半Xの部分を押しています」と話す。半農半Xが可能で、しかもきゅうり栽培が順調なら年間所得は500万円が見込めるという。さらに海部郡3町は「空き家バンク」などを通じて移住者の住まい探しも支援。生活の見通しの立てやすさが希望者の背中を押しているようだ。

きゅうり塾で栽培を学ぶ山野さんは家族を伴って海陽町にきた。町内の空き家を借りて家族4人で暮らしている。「以前はメーカーで働いていたのですが、そのころと比べると随分早く帰宅できるようになりました。農業は初めてですが、毎日のようにきゅうりの成長を感じられて充実しています」。ハウスでの仕事は日没まで。帰宅後は家事をしたり、子供と過ごしたりする時間も増えた。塾生にきゅうり栽培を教えているベテラン農家の栗林さんは「山野さんはじめ、塾生はみんな熱心。毎朝、きゅうりが大きくなっているのが楽しみでハウスにやってくる。有望ですよ」と笑顔で話す。

第一期きゅうり塾を卒業し、現在はきゅうり農家として自営している戎田(えびすだ)さんは「作り手の考え一つで、同じ品種でもサイズや質が変わる。技量が問われますが、そこが面白いところです。それに6月末に収穫を終えれば、7月から9月は休み。ツーリングが趣味なので今年は北海道に行ってみようと思っています」と教えてくれた。

きゅうりタウンを町おこしのモデルケースにしたい

JAと行政、大学が三位一体となって取り組むきゅうりタウン構想には、地域からさまざまな応援が届いている。地元の野菜ソムリエが、取り組みを盛り上げるために「きゅうりアイス」「きゅうりケーキ」などのスイーツを商品化し、話題を集めた。海陽町を走る阿佐海岸鉄道株式会社は、乗客に取り組みを知ってもらうために「きゅうりタウン構想記念切符」を発行。こうした動きは、新聞やテレビに頻繁に取り上げられ、きゅうりタウンのPRに貢献している。

多くの後押しを力に、さらに一歩踏み出すため、現在は消費者や他地域の農業関係者との交流を図るための「体験交流ハウス」が計画されている。年間100万人規模の参拝客が訪れる四国八十八ヶ所霊場のひとつ「薬王寺」に隣接した集客力のある道の駅と連携し、体験交流ハウスへの来訪を促す。きゅうり塾の塾生たちが、最新の養液栽培やきゅうりタウンの取り組みを来訪者に紹介する予定だ。ここにはみらい基金の助成金が活用される。消費者への情報発信だけではなく、新たに農業への挑戦を考える人や、農家の高齢化、担い手不足に悩む日本全国の農業関係者との交流の場になることが期待されている。これにより、取組みを全国に広く知ってもらうことで、きゅうり塾のファンづくりを目指す。また、みらい基金の助成により、きゅうり塾の塾生が栽培方法をじっくりと学ぶための研修施設も整備する予定だ。

「すでにたくさんの方がきゅうりタウン構想の視察にこられています。海部郡のきゅうりのように、どの地域にも適地適作の作物があるはず。それをもう1回復活させたら、おもしろい町おこしができると思う。これからつくる体験交流ハウスが、訪れる人にとって農業の未来を考えるきっかけになればうれしいですね」と豊田さん。

きゅうり塾では最先端の養液栽培がおこなわれており、効率的な栽培を行えるが、苦労がないわけではない。ハウス内はきゅうりには適温だが、人には暑くてつらい時期もある。それでも、きゅうり塾の塾生たちが楽しそうに仕事をするのは、きゅうりがぐんぐん育っているのが目に見えてわかるからだ。まちづくりも同じである。JAと行政、大学、そして地域の人々が、地域の未来に大きく影響するまちづくりを、楽しそうに進めているのは、きゅうりタウンがすくすくと育つ手ごたえを日々感じているからなのだろう。