快適な環境下で飼育された高付加価値な有機認証卵の生産へ

北海道の中心都市・札幌に隣接しながら豊かな自然が広がる石狩郡当別町。ここに、就労継続支援A型事業所として通年雇用による障がい者の勤労支援を行いながら、工場式畜産の密飼育ではなく平飼いという放し飼いによって鶏を飼育し、有機認証卵の生産と販売を行っている団体がある。

Agricolaは、2017年に設立された。当初は、養鶏200羽と障がい者スタッフ3名によるスタートだったという。

「現在は、平飼い用として7,000羽、オーガニックの卵用として1,500羽、合計8,500羽ほどを飼育しています」と語るのは、同法人の代表である水野智大さん。

創業時からは養鶏の規模も格段に増加し、雇用する障がい者スタッフも増えた。しかし、ここに至るまでには多くの困難もあったという。

「鶏舎は当初、ビニールハウスを使用していました。しかし、北海道石狩郡当別町は雪害や風害が多いエリアなんです。70cm以上も雪が積もったりするので一日に3回も除雪が必要だったり、水道の水が凍って使えなくなることもありました。また、獣害による被害も深刻で、金網フェンスを備えていても一晩で100羽の損害が出たりもしました」と水野さん。

さらに、オーガニック飼料用の有機デントコーンの栽培を自社で手掛けるものの、独自の乾燥施設がないため有機認証を取得できないという状況もあった。

「つまり、マイナスをゼロに戻すだけでしかない作業に、人手と費用を投下しなければならなかったのです。これでは事業は前に進まないと感じていました」と水野智大さんは、当時の苦労を振り返る。

有機認証卵の生産と販売という事業を軌道に乗せる、あと一歩の部分で足踏みを余儀なくされていたAgricola。この状況を打開するため、同法人はみらい基金の助成金に希望を託すことに決めた。

こうして、障がい者の社会的自立と持続可能な養鶏業の確立を両輪とする、福祉と農業を掛け合わせた先進的なプロジェクトがスタートした。

放牧を可能にする木造鶏舎や大型の穀物乾燥機を導入

Agricolaが目指す持続可能な養鶏業を実現するには、どのような施策が必要だったのか。代表の水野智大さんは、その具体的な取組みをこう説明する。

「まずは木造鶏舎を導入しました。これによって約8割の鶏を快適で安全な環境で飼育し、森の中で放牧できるようになりました。この場所は30年ほど耕作放棄地だったのですが、自然に生えてきた木々をそのまま利用して自然林の中で放し飼いをしています。この自然豊かな環境は、世界でも類を見ないと評価していただいていますね」

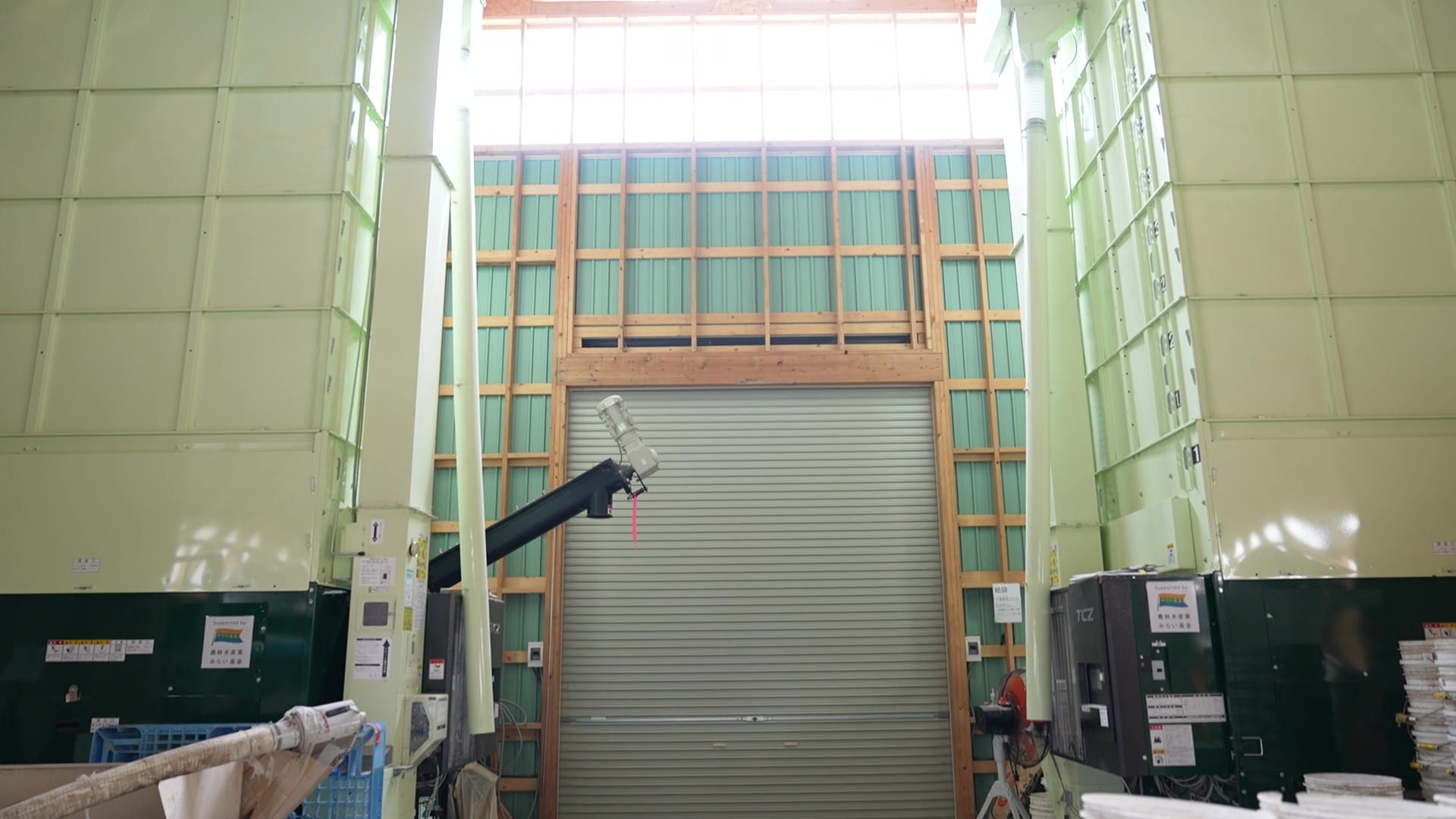

そして、倉庫や飼料の調整施設にも最新の設備を導入した。

「大型の穀物乾燥機を2台設置しました。汎用乾燥機なので、大豆も子実コーンも乾燥できます。北海道ではオーガニックの小麦や大豆をつくる農家さんが増えているので、規格外の穀物を私たちが引き受けて、この乾燥機で飼料にして鶏に与えることができるようになりました。この飼料には着色料などは入っていないので、産まれる卵の黄身はとても白いんですよ」と水野智大さん。

最近では、穀物を買い入れる農家さんがAgricolaの鶏糞を使ってくれるようになるなど、ようやく地域で大きな循環が回り始めたと、水野智大さんは笑顔で話す。

大自然の中での放牧や地元産の有機飼料を用いて飼育するなど、さまざまな付加価値がついたオーガニックの卵は、現在1個150〜170円ほどで取引されているという。

「ビニールハウス鶏舎で8,000羽を飼育していた頃は10人以上のスタッフで懸命に作業していましたが、この木造鶏舎では3〜4人で済むようになりました。そのぶん、卵のパック詰めやエサづくりに人手を回せるようになり、効率的な経営ができるようになっています」と、軌道に乗り始めた事業への手応えを、水野智大さんは語る。

自分の仕事を通して、障がい者スタッフの自立心を育んでいく

鶏にとって快適な環境は、障がい者スタッフにとっても仕事のしやすい環境となった。Agricolaの水野香おりさんは、就労継続支援A型事業所を運営する立場から、障がい者の自立をこのように考える。

「障がいのある方が何かできないと、健常者が代わりにやってあげることってよくありますよね。でもこれは経験したほうがいい苦労の機会を奪ってしまい、障がいのある方の伸び代を消してしまうことになるんですね。だから仕事という負荷はありつつも失敗しても大丈夫という状況の中で、ちゃんとトライアンドエラーを重ねながら成長できる環境を確保してあげることが大事だと思っています」

さらに、障がい者スタッフを交えた業務改善会議を行い、養鶏場を守っているのは自分たちだという自覚を促す機会も設けているという。

「そもそも障がい者スタッフの給料と、健常者である福祉スタッフの給料はまったく別会計なんです。障がい者スタッフの賃金や事業所の維持費は、卵を売った収益から支払われます。つまり、自分が働いた成果がそのまま自分の報酬につながっていく。養鶏場を回しているのは自分たちなんだという自覚が生まれると、日々の業務も、仕事仲間とのつきあい方も違ってくるように思います」と水野香おりさんは話す。

「やっぱりモチベーションって大事なんです。障がい者スタッフの方が旅行に行った時に、入ったお店に自分たちがつくった卵があると誇らしい気持ちになるようです。そもそも収入がそれなりにあるから旅行にも行けるわけで、やっぱり人間って"楽しい"というモチベーションに従って行動範囲を広げていくものなんだなと思います」と水野香おりさん。

実際、障がい者スタッフの方はAgricolaでの仕事をどのように感じているのだろうか。事業所利用スタッフである米田飛龍さんは、仕事のモチベーションについてこのように話す。

「Agricolaは日本でもまだ数社しか手掛けていないオーガニック卵を扱っていて、そんな貴重な卵を自分の手で生産して販売できるところがいいなと思っています。以前は、エサづくりもビニールハウスや納屋などで行っていたのですが、施設が新しくなってからは作業スペースも広くなり、効率的に仕事ができるようになったと思います」と米田飛龍さん。

今後は、飼育が始まったばかりのオーガニックの鶏がどう育ってくれるか楽しみ、と話してくれた。

国産オーガニックのマヨネーズという新たな夢の実現に向けて

障害者福祉の一助を担いながら、地元産のオーガニック飼料や家畜に優しい飼育環境といったこだわりを追求し、持続可能な養鶏業の実現に向けて着実に成長し続けるAgricola。この先は、どんなことに挑戦しようとしているのか。代表の水野智大さんは、目を輝かせて次の目標を語った。

「じつはマヨネーズをやってみたいんです。国産オーガニックのマヨネーズって日本にはまだないんですよ。これをAgricolaで生産できるようにすることを、将来の夢の1つに掲げています」

みらい基金の助成金で、事業を軌道に乗せるための最後のひと押しを手に入れることができた。しかし、一番大きかったのは、事業を軌道に乗せた後の、その先が見えるようになったことだと水野智大さんは言う。

「適正な人員配備ができるようになって、そのぶん、別のことに挑戦しようと思える余裕も生まれました。マヨネーズの加工場もつくりたい。事業所利用スタッフさんの給料も上げたい。そういうことが現実的な目標として考えられるようになったのが、すごく大きかったですね」

働く人も、卵を食べる人も、みんなが幸せでなければいけない。そんなAgricolaの持続可能であることを第一と考える養鶏業が、地域の農業と福祉を巻き込みながら、北の大地に大輪の花を咲かせようとしている。