JA加工グループ・女性部と高校生がコラボレーション

石狩川と雨竜川に育まれた肥沃な大地が広がる北海道深川市。明治時代、屯田兵と華族農場の入植による開墾などによって拓かれ、古くから農業が盛んだった。基幹作物は水稲で「ゆめぴりか」「ふっくりんこ」などのブランド米が有名。蕎麦の生産量も全国トップクラスである。そのほかトマト、メロン、さくらんぼなどの特産品がある。

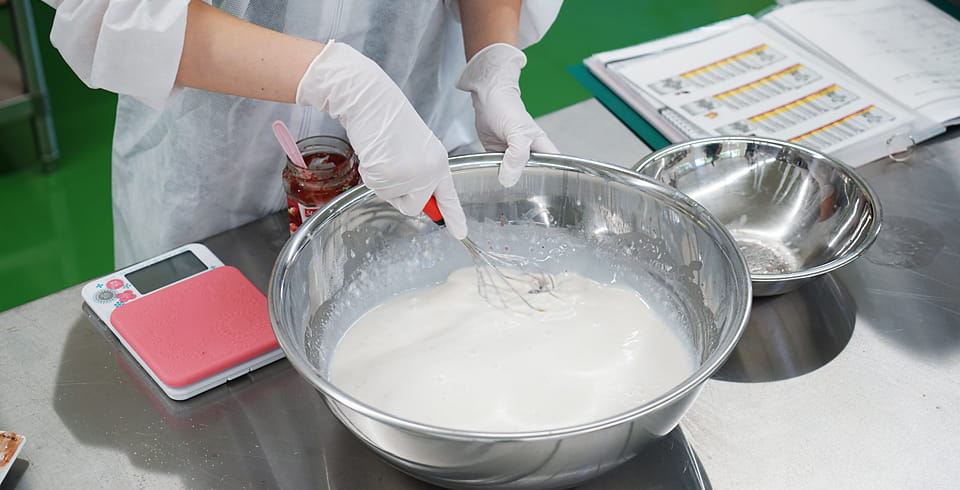

市内の納内(おさむない)地域には、クラーク記念国際高等学校の本校があり、その敷地内にJAきたそらちの農産物加工研修施設がある。この日はJAきたそらちの納内加工グループおよび女性部納内支部のメンバーと、クラーク記念国際高等学校のフードサイエンスゼミの生徒が、アイスクリームを試作していた。

できたてのアイスを一口味見させてもらうと、ミルクのまろやかなコクが口の中に広がった。とろける舌触りで、味も市販のものと比較して遜色なく、試作品とは思えないクオリティだ。この施設では、地元の穀物を使ったグラノーラアイスや、そばアイスの試作品、地元の大豆を使った味噌なども作られているという。

フードサイエンスゼミ所属の3年生、明月さんは、「JAのみなさんとの交流が増えて、地元の食べ物に興味がわいてきました。たとえば、この地域のお味噌は、ほかの地域とどう違うんだろう?と思って食べ比べたこともあるんです」と話す。

「地元の農産物を活かして何かを作ることは、私たち生産者にとってありがたいこと。今度は、高校の農場で獲れたトマトでジュースを作るんですよ」と話すのは、彼女たちと一緒に作業していたJAきたそらちの納内加工グループ代表の東さん。これから増えるであろう高校生との共同作業を楽しみにしているそうだ。

10代の味覚とアイディアに期待

農業高校が教育の一環として、畑で獲れた農作物用の加工施設を持つのではなく、JAの加工研修施設が通信制高校の敷地内にあるのは異例のことだ。

JAきたそらち深川支所長の中川さんは、「クラーク記念国際高等学校の先生が、学校の畑で獲れた大豆で味噌を作りたいということで、JAの加工グループが手ほどきをしたのです」と交流が深まったきっかけを話す。

ちょうどそのころ、JAきたそらち深川支所納内地区の旧農産物加工施設は築50年で老朽化が進んでおり、建て替えを計画していた。加工施設は生徒が農業や食育を学ぶ場にもなるだろうということで、高校の敷地内が候補地になったのだという。

「クラーク記念国際高等学校の敷地と校舎は、教育用途を条件に深川市から無償で譲渡されていたものです。そのため当JAが学校から土地を譲り受けるのは難関でした。何度も話し合いを重ねて、北海道の了解をとりつけ、さらに深川市長の英断もあって、高校の敷地内に加工施設を建設できたのです」と中川さん。

10代が地元の食に関心を持つ入り口をつくるために、新たにアイスクリームの製造機械を導入するなど、加工施設の設備の見直しも行われた。みらい基金の助成金は、教育施設として機能させるための設備投資に使われている。農産物加工"研修"施設という名前には、JAと高校がともに交流しながら、学ぶ場にしていきたいという想いが込められている。JAの加工グループ・女性部と高校の生徒が、共同で特産品のPRにつながる新商品を生み出していくことが目標だ。

JAきたそらちの柏木組合長は、「たとえば、玄米のグラノーラですとか、私たちがあまり口にしない食べ物を使うなど、若い人ならではのアイディアが活かされてきています。若い人たちに選ばれる商品が今後出て来てくれればと大いに期待しているところです。原材料に関しては、大手食品メーカーに負けないだけの品質と品目が揃っていますから」と期待に胸を膨らませる。

生徒数1万人超のマンモス高が特産品の発信基地に

JAきたそらちとクラーク記念国際高等学校のコラボレーションによる効果は、全国に波及する可能性を秘めている。クラーク記念国際高等学校の本校のキャンパス長、山口さんは「夏と冬の体験学習では、全国から年間約2,500名の生徒が本校にやってきます。そのときに、この農産物加工研修施設で作ったアイスクリームなど、地元産の食材で作ったものを提供できるようにしたいと考えています。深川の食べ物は美味しいということが、全国に広がるきっかけになるはずです」と話す。北海道から沖縄まで広がる生徒の父兄や卒業生のネットワークまで含めて考えると、大きなPR効果が期待できるというわけだ。

また、ここ深川市にも全国の第一次産業の現場にも見られる深刻な課題がある。柏木組合長は「深川市は高齢化と人口減少が進み、かつて深川市内に5校あった中学校も、今は2校になってしまいました。納内地域でも若い人が歩いている姿を見かけなくなってきています。そのようななかでクラーク記念国際高等学校と接点が生まれ、地域の方々と交流を持ってもらえるのは非常に大きなことです」と話す。

「高齢化が進み、農業従事者も年々減少しています。作業ができなくなった方に代わって耕作する組織が規模を拡大して地域農業を守ってきたのですが、今はもう手一杯になってしまいました。今回の連携を通じて、高校生のみなさんの職業の選択肢に、農業が入るようになればありがたいと思います」と中川さん。

「今回の取り組みは、生徒たちの食育の機会になっていますし、地元への愛着がわくきっかけにもなっています。地元の特産品はお米やそばが有名ですが、さくらんぼやリンゴもおいしいので、実習を通じてさまざまな食材に触れながら、生徒たちが学んでくれればと考えています。そのなかで、JAのみなさんと接することで社会性を身につけてほしいです」と山口さんも願いを込める。

「Boys, Be Ambitious!」という言葉で知られるクラーク博士の精神を、学びの理念に据えているクラーク記念国際高等学校。その敷地内に、地元の食の発信基地が生まれたのは、きっと偶然ではないだろう。北の大地で育まれてきた生産者の志は、生徒たちを介して全国へと広がっていく。